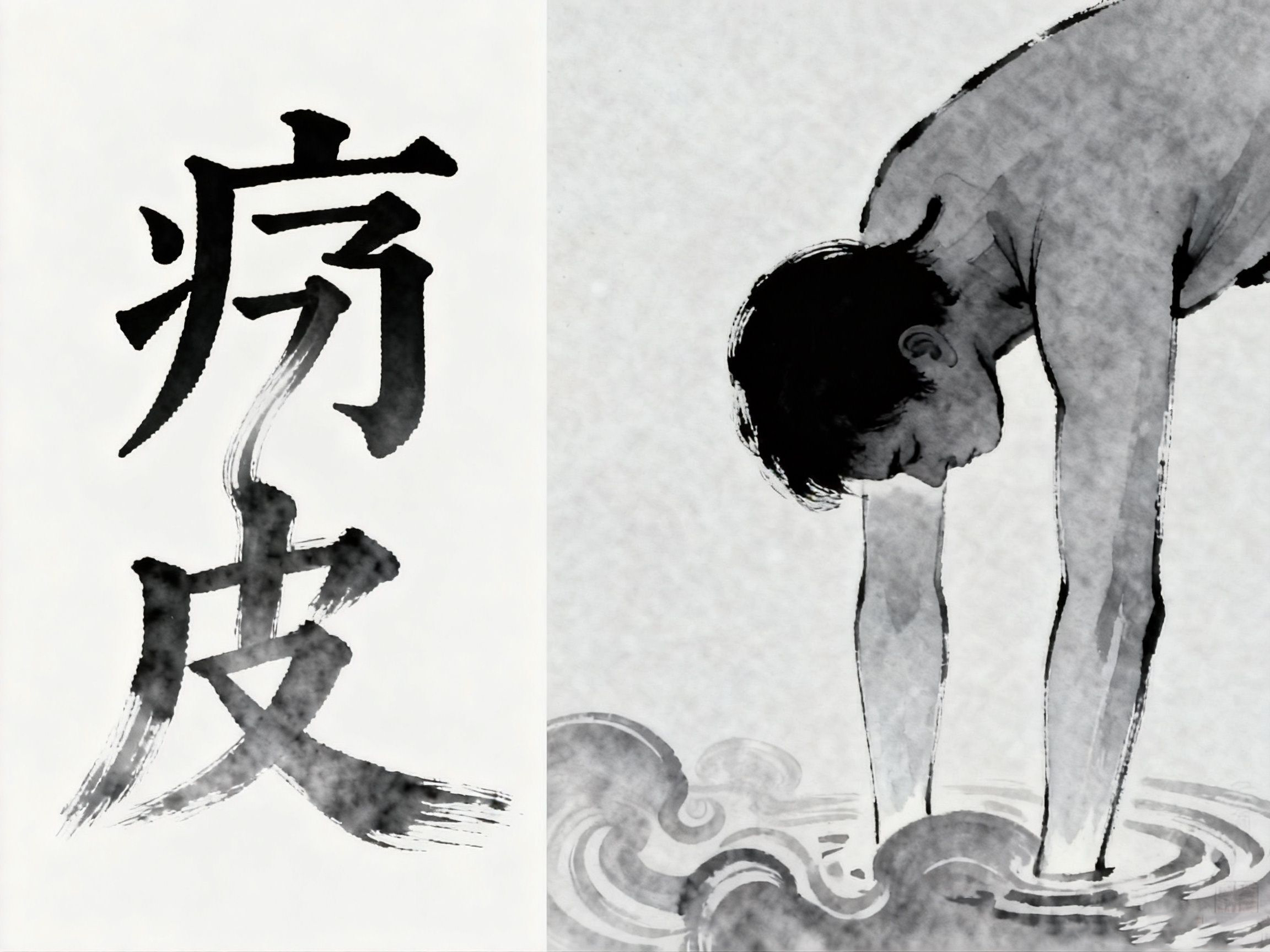

中医认为,人体的“麻、木、酸、胀、痛、痒、疲、乏”八大不适症状,既是气血运行与经络通畅度的“晴雨表”,其汉字本义更暗藏病理密码。《黄帝内经》言“经脉者,所以行血气而营阴阳”,经络阻塞或气血亏虚时,身体便通过这些“信号”发出预警。

下文将从汉字本义与中医理论结合角度,逐一解析八大症状的成因与病机,为读懂身体信号、调理气血经络提供辨证依据。

一、基础不适症状的核心病机

1.麻:气至而血未达

气血运行中,“气”已正常抵达局部。但“血”的濡养不能同步跟上,这时便会产生麻木感。

2.木:气血皆滞,濡养断绝

麻木感加重至“木”,这意味着气血完全阻滞,局部组织失去了气血的濡养,触感迟钝如“木”。

3.酸:经络通而气血虚

经络没有完全被堵塞,但气血亏虚导致濡养不足,组织代谢减缓,容易出现算账感。

4.胀:气机壅滞,疏泄不畅

体内“气”的运行受阻,郁积不散,或伴随津液、代谢产物停滞,导致组织出现胀满感(多为内在感受,外观可能不明显),常见于爱生气、肝气郁结体质。

5.痛:气血瘀滞,经络不通

单纯性疼痛多因“血瘀”或“经络堵塞”,气血无法正常流通,“不通则痛”是核心病机。

6.痒:气血渐复,或阳气阻滞

痒是“痛与健康”的临界状态:一是伤口愈合时,气血逐步濡养局部过程中轻微阻滞引发痒;二是体内阳气欲排出寒湿,却因经络不畅受阻,也会导致痒(如后背痒)。

二、各种不适的解析与调理方向

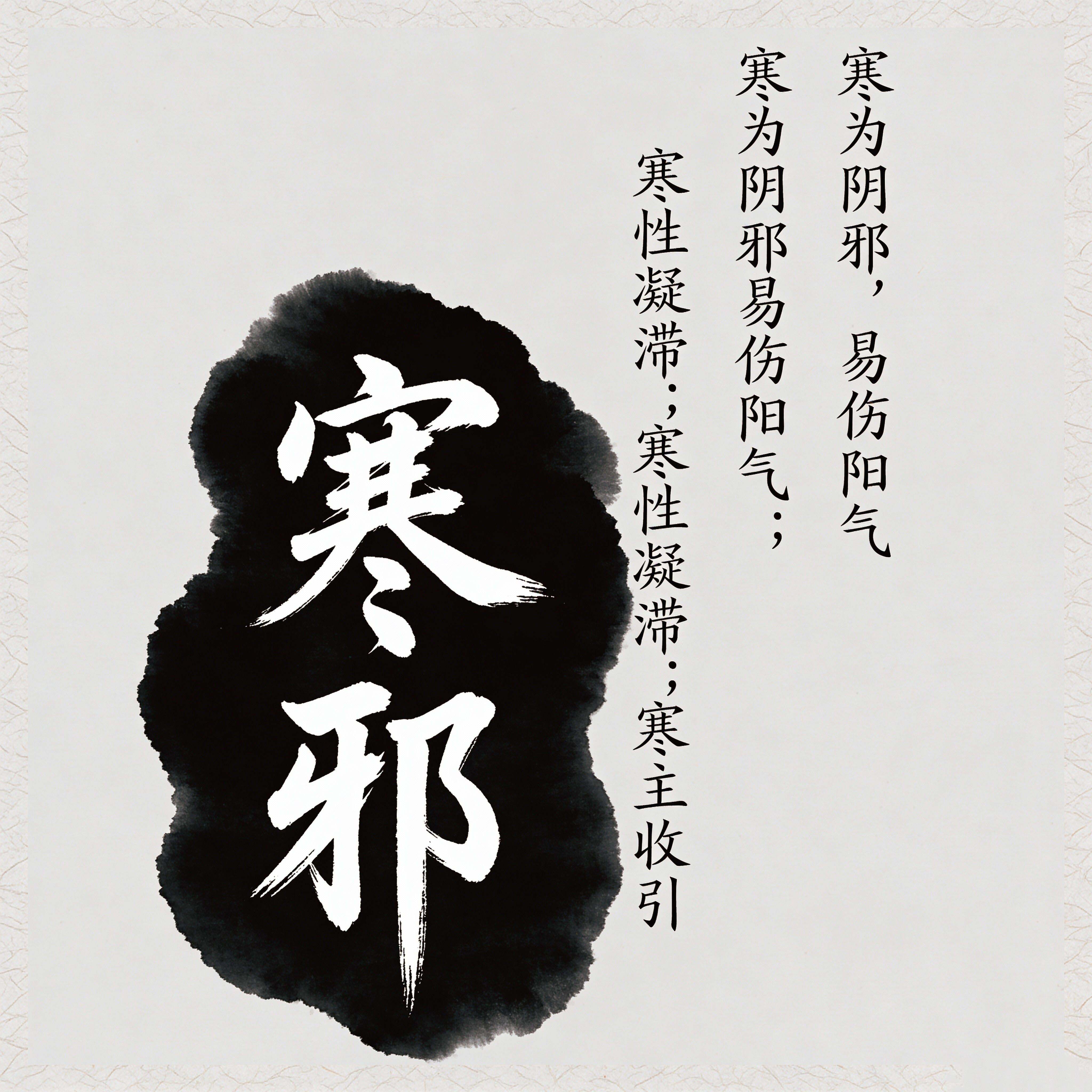

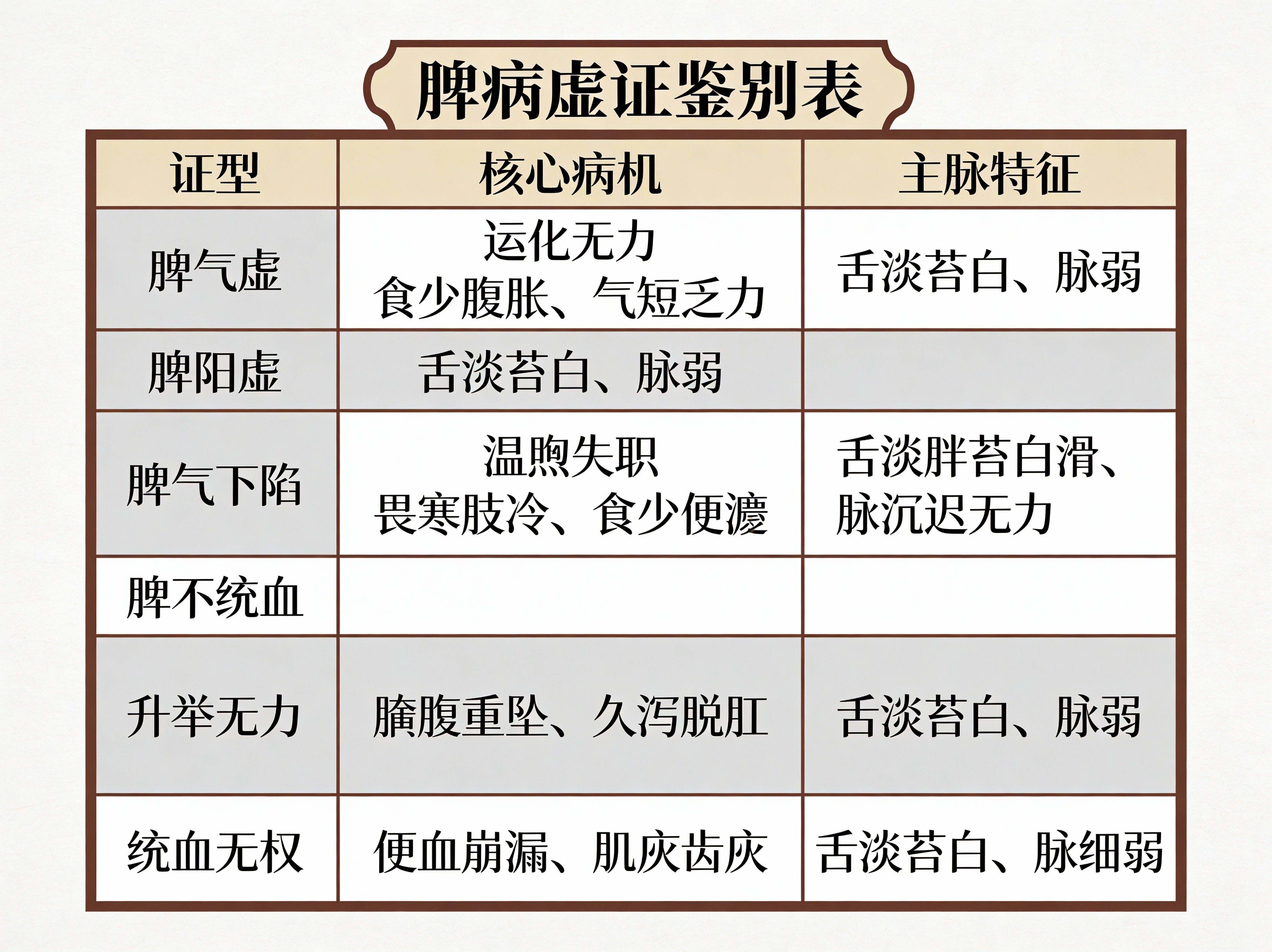

(一)疼:寒邪凝滞,气血受阻

从汉字构造观之:“疼”,“疒”加“冬”,“冬”对应寒冷,本义指向“寒邪致病”。《黄帝内经·灵枢·刺节真邪》明确记载:“寒盛其热,则骨疼肉枯”,意为当寒邪过盛、压制体内阳气时,会导致气血凝滞于骨骼、肌肉,引发疼痛,典型表现如 “寒风刺骨”。

常见病症:外伤后受寒、冻伤、风寒感冒引发的头痛等,均与寒邪阻滞气血相关。

调理原则:遵中医“寒之热之”理念,需驱寒散寒、疏通气血。如受寒后可热敷疼痛部位,或饮用生姜红糖水驱寒,避免进一步受寒。

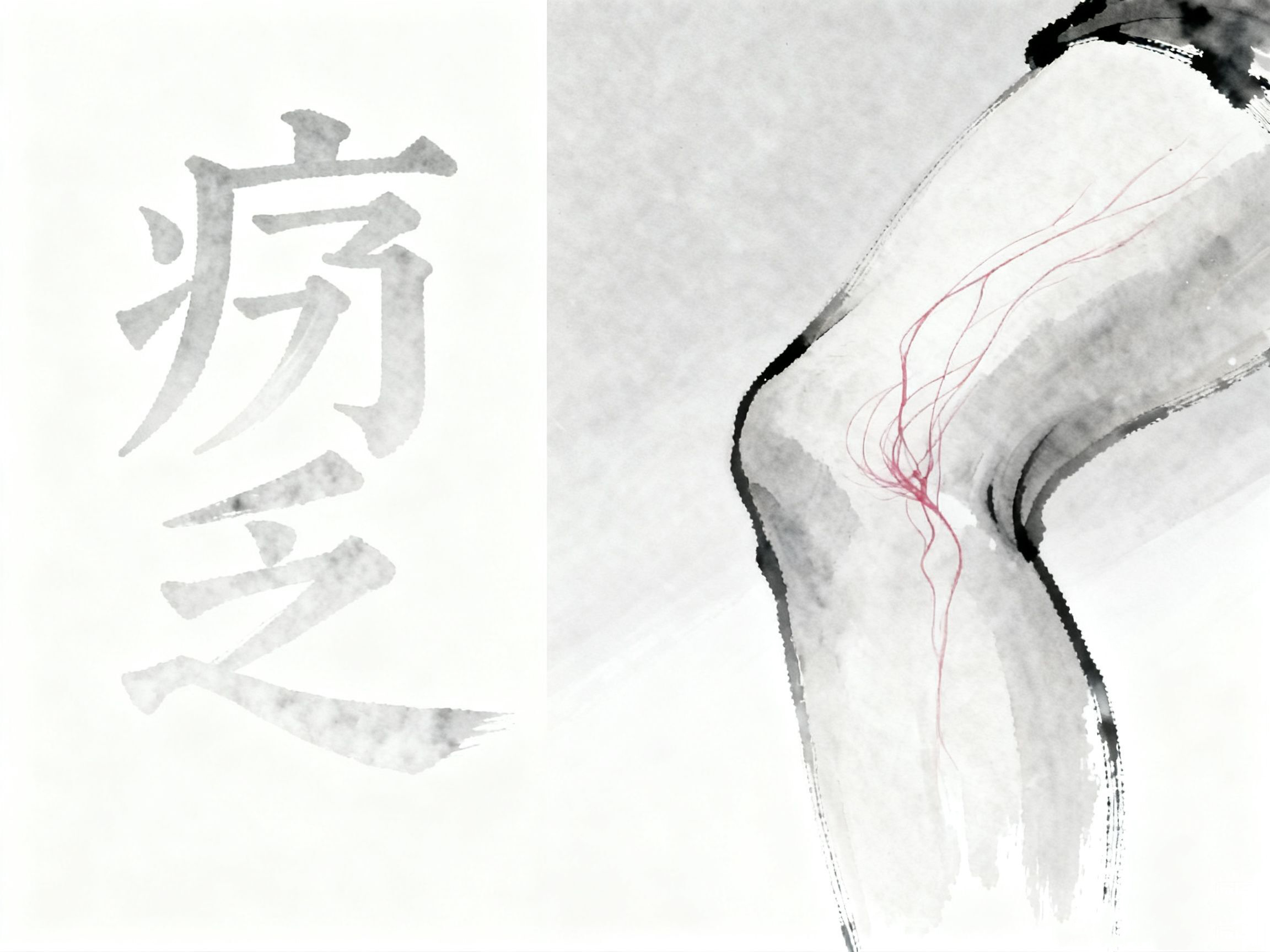

(二)痛:经络堵塞,气血瘀滞

“痛”字由“疒字头”加“甬”构成(古指“通道”),喻经络、血管、淋巴等气血通道阻塞(如寒凝、血瘀、痰浊等),气血无法顺畅流通,便引起疼痛。

典型表现:女性痛经多因经期受寒,导致的经络收缩、气血瘀滞,经期排泄不畅,引起下腹胀痛、经血暗紫有块。此外关节痛头痛也常与局部经络堵塞相关。

调理原则:通经络、活血化瘀。可以通过艾灸、针灸、超声波治疗仪疏通经络,或在医生指导下使用理气活血食材(如山楂、玫瑰话),改善气血瘀滞状态。

(三)痒:阳气郁滞,或气血渐复

“痒”字由“疒”+“羊”(古通“阳”),暗示阳气运行异常—阳气郁滞或经络受阻,无法正常濡养阻滞,便引发痒感。

常见场景:伤口愈合痒,气血逐步向伤口汇聚,过程中轻微阻滞导致局部痒,是身体恢复的信号;后背痒通常伴随皮肤潮湿,多因体内寒湿偏重,阳气欲向外排出寒湿,却因经络不通受阻,引发后背痒。

误区与调理:部分人皮肤痒的时候依赖于激素类药物,虽然能得到短暂的缓解,但二u发根除,长时间使用还会造成皮肤损伤。其实“挠痒”本身就是表皮疏通的本能反应,若想要深层调理,可以通过刮痧促进下寒湿排出;若症状从 “痛” 转为 “痒”,说明气血渐复、经络逐步通畅,是向好的转变;反之,“痒” 转 “痛” 则提示病情加重。

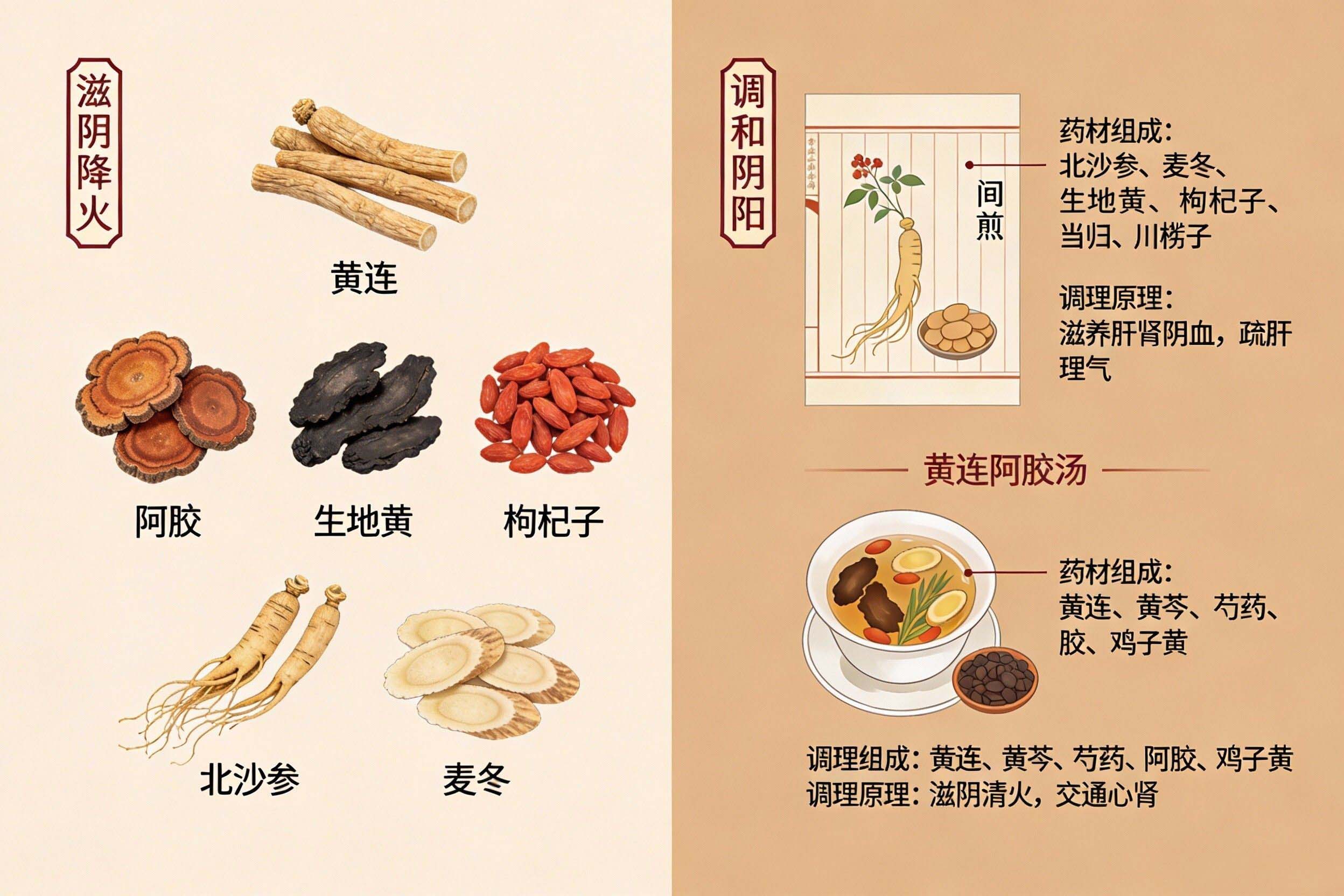

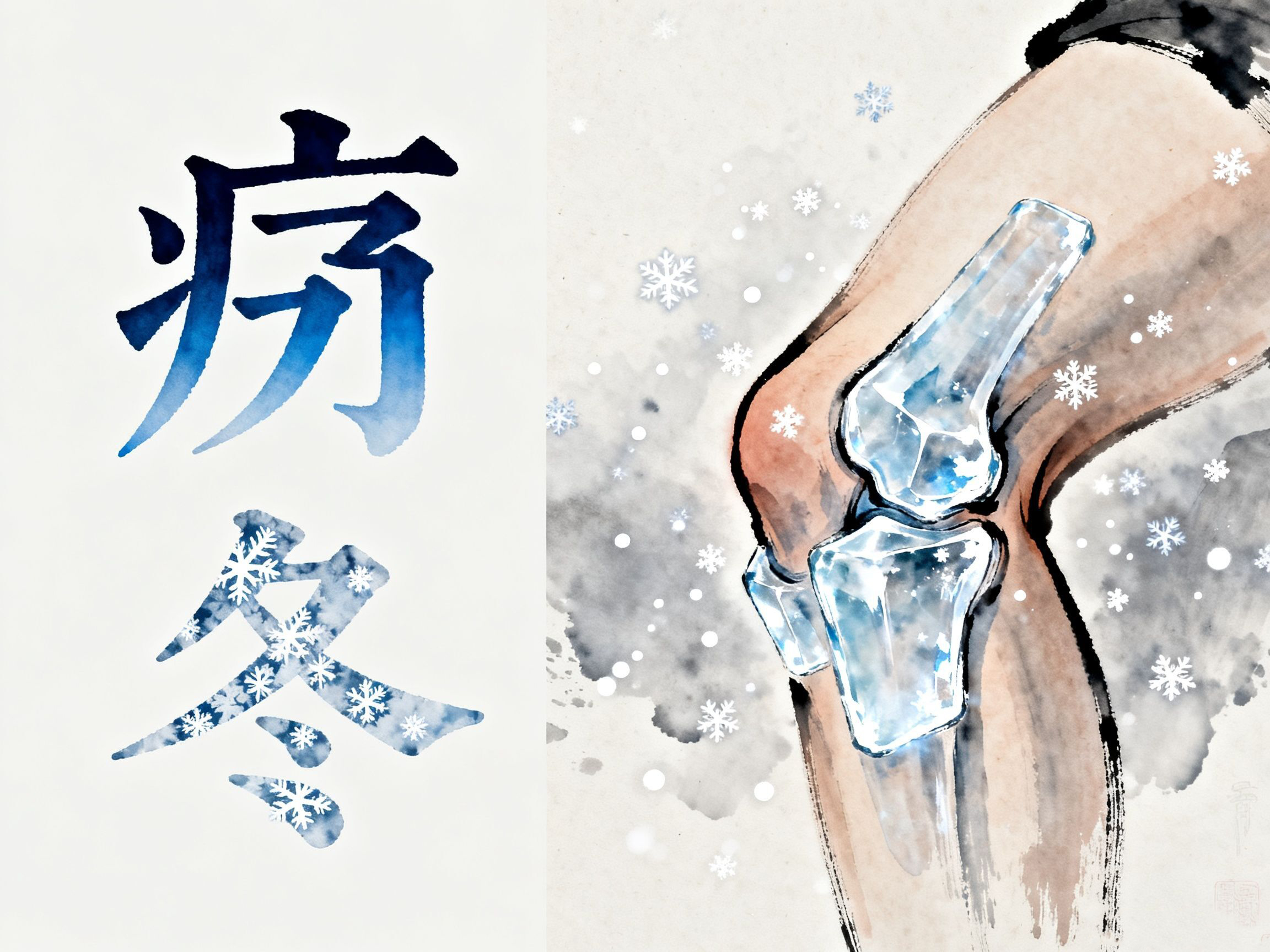

(四)酸:肾虚为本,代谢迟缓

“酸”字为“酉”(肾经当值时段17-19点)+“夋”(行走迟缓),喻肾虚致代谢减缓。肾主骨生髓,肾虚则气血生化不足,乳酸堆积,表现为“经络通而气血亏”。

典型表现:腰酸,中医认为“腰为肾之府”,腰酸多因肾虚导致腰部失养,常见于久坐、熬夜、年老人群;运动后酸,运动后血液中乳酸堆积,而肾主骨生髓、参与气血生化,肾虚则代谢能力减弱,乳酸难以快速排出,引发腿酸。

调理原则:酸是 “健康与病痛” 的临界状态,需从 “补肾” 入手增强代谢能力。日常可热敷、按摩酸胀部位,加速气血循环;饮食上可适量食用枸杞、黑豆等补肾食材。小孩极少腰酸,正因其肾气充沛、代谢旺盛,印证了 “肾虚致酸” 的病机。

(五)胀:管道堵塞,代谢失常

“胀” 由 “月字旁”(代指肌肉、脏腑等组织)与 “长” 组成,本义指组织因内在阻滞而异常膨大。它与 “肿” 相近但有区别:“肿” 多表现为外观可见的肿胀(如外伤发炎),“胀” 更多是内在的胀满感(如腹胀、肢体发胀),核心病因都是 “气血、津液通道堵塞,代谢废物无法排出”。

常见成因:外在如外伤后局部发炎、长期捆绑导致气血不畅;内在如肝气郁结致脾胃运化失常、津液停聚,引发腹胀。

调理原则:以 “疏通经络、促进代谢” 为主,如腹胀可按揉腹部、适量运动,促进胃肠蠕动;肢体发胀可通过泡脚、拉伸,改善末梢循环,缓解淤堵。

(六)麻:肝血失调,气血不畅

“麻” 为 “疒字头” 加 “林”,中医五行中 “肝属木,主藏血”,“林” 为二木相叠,可理解为 “肝血运行失常,或气血在局部异常汇聚”。

常见场景:肢体被压迫过久,局部气血供应中断,引发麻木(如久坐后腿麻),解除压迫后气血恢复,麻木感消失;心脑血管疾病患者常出现肢体麻木,多因肝血亏虚或血瘀,导致气血无法正常濡养四肢。调理原则:需先明确麻木成因 —— 外在压迫需及时解除;内在肝血失调则需 “养肝补血、活血化瘀”,如饮食上可食用猪肝、菠菜等补血食材,或在医生指导下调理心脑血管功能。

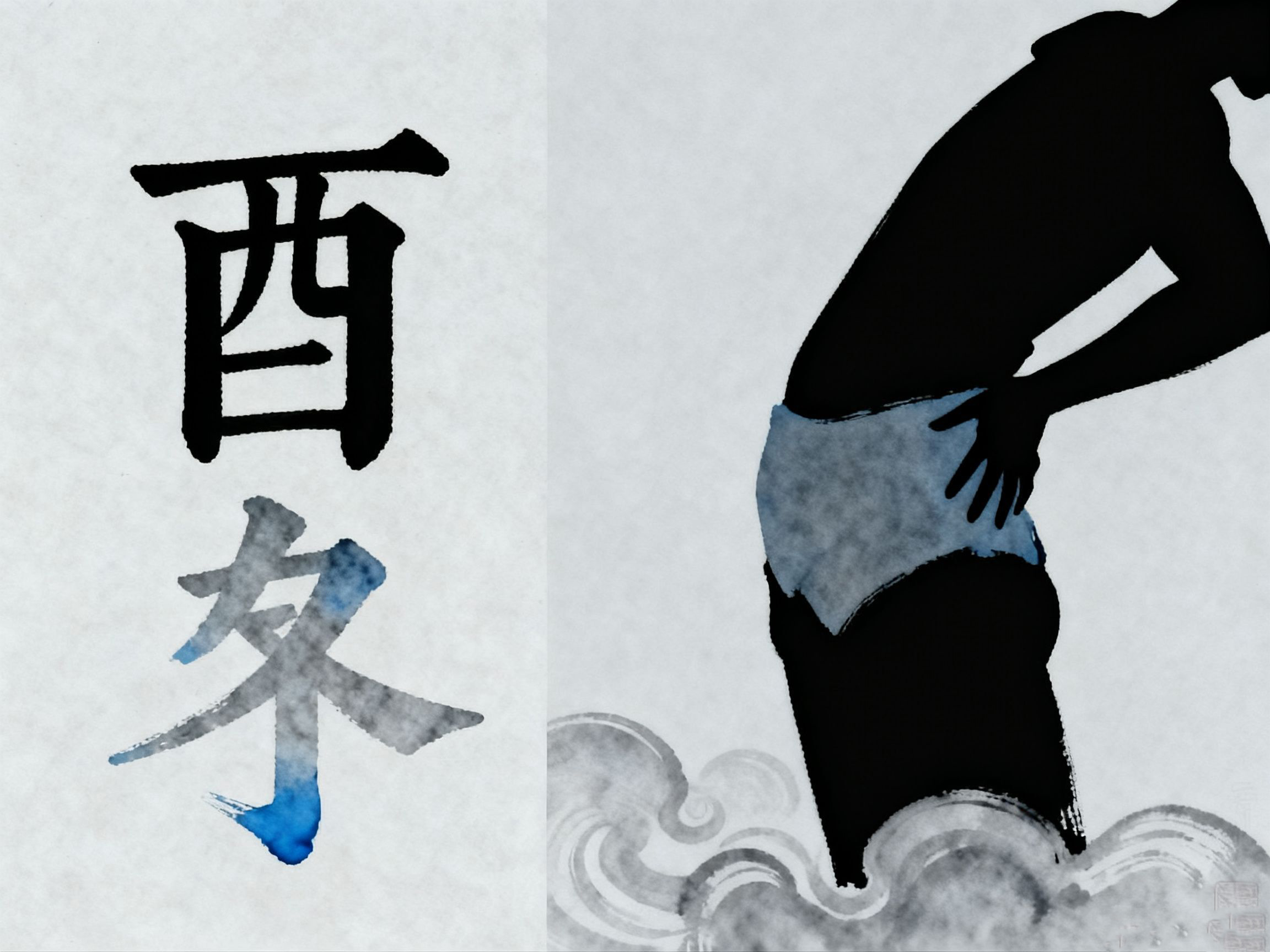

(七)疲:肺气虚损,外在懈怠

“疲” 为 “疒字头” 加 “皮”,中医认为 “肺主皮毛”,肺的功能是宣发气血、濡养皮毛与全身组织。若肺气虚损,气血无法正常疏布至皮毛,机体失于濡养,便会表现为外在的 “懈怠、乏力”,如肢体疲软、精神不振,多为可见可触的状态。

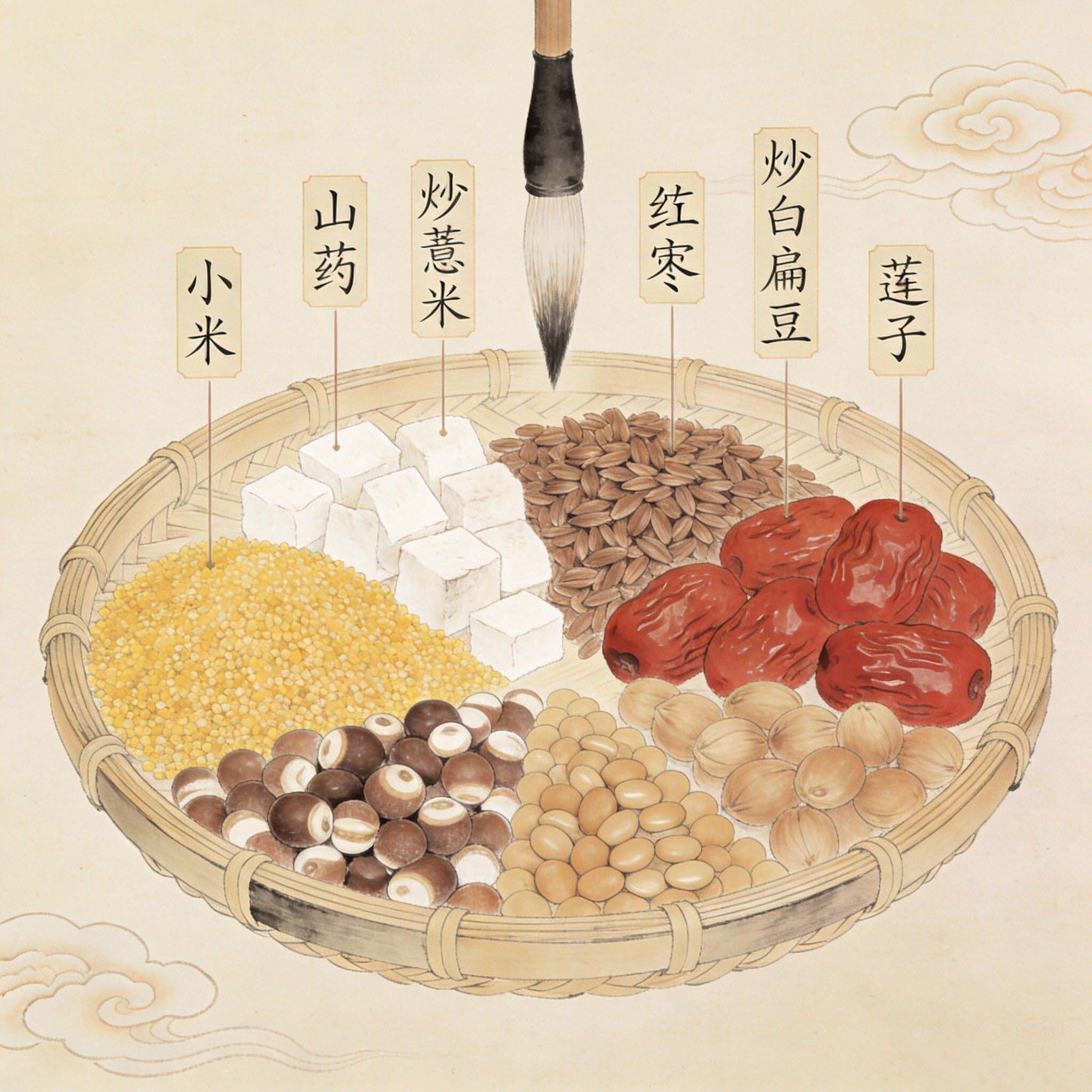

调理原则:需 “补肺益气”,日常可适量食用百合、山药等养肺食材,避免长期劳累耗伤肺气,同时通过适度运动(如散步、太极拳)增强肺的宣发功能。

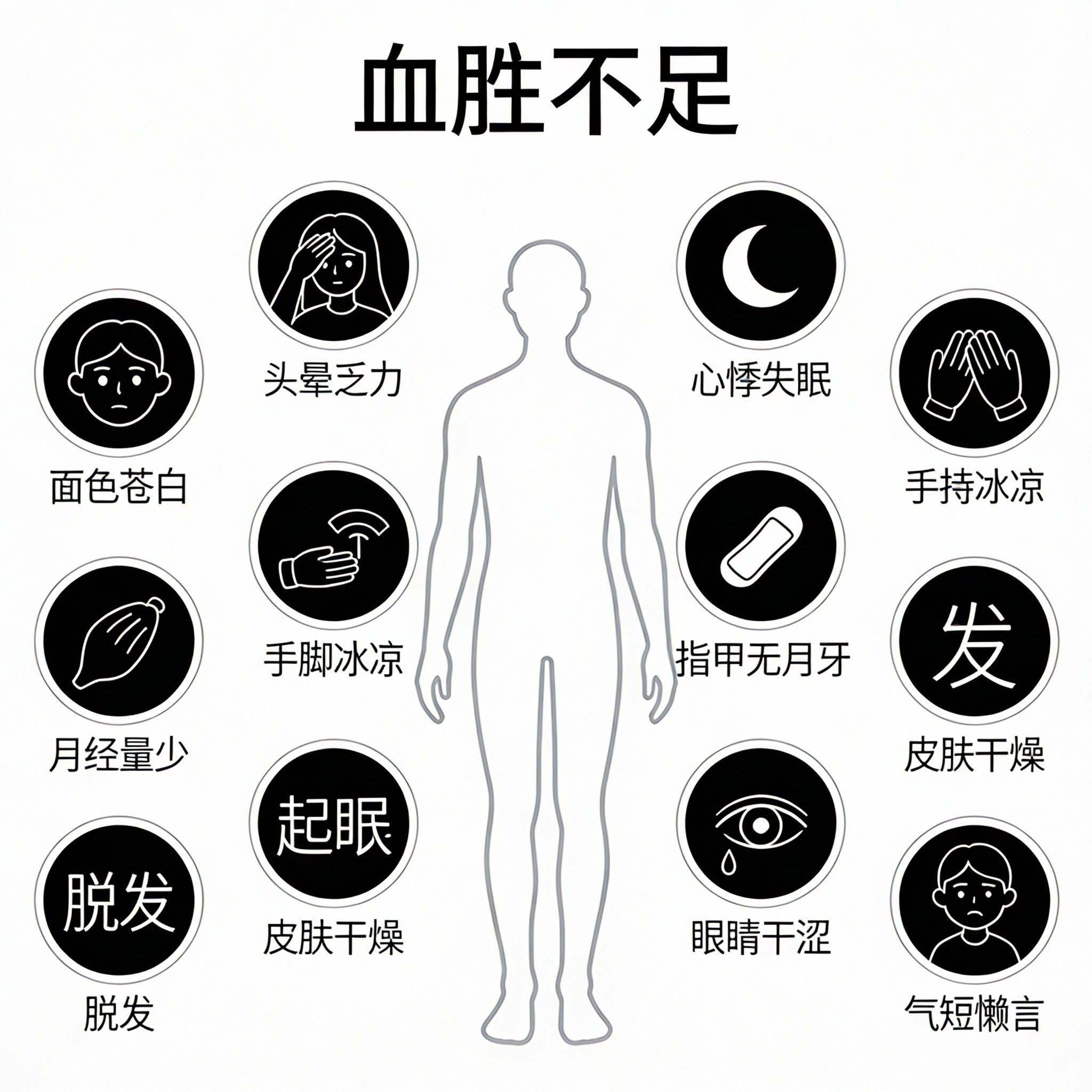

(八)乏:气血亏虚,内在不足“乏” 的本义是 “缺少、无能”,在中医语境中,特指 “内在气血亏虚”—— 身体缺乏足够的气血支撑生理活动,表现为内在的倦怠感,如 “我今天很乏”,是主观感受而非外在可见的疲软。若 “疲” 与 “乏” 并存(即 “疲乏”),则说明气血亏虚已从 “外在组织” 波及 “内在机能”,需综合调理。

调理原则:需 “益气补血、兼顾脏腑”,如通过饮食补充红枣、桂圆等气血双补的食材,规律作息避免熬夜耗伤气血,必要时可在中医指导下辨证调理(如脾虚致气血生化不足者,需同时健脾)。

人体各种不适症状,从汉字到中医病机,都与“气血运行”“经络通畅”密切相关,核心多为“寒邪凝滞”、“外伤至瘀”、“脏腑亏虚”导致的气血不畅、经络堵塞,各种疼痛出现。因此日常生活中要多关注身体的“麻、木、酸、胀、痛、痒、疲、乏”,及时调理气血、疏通经络。

重要提示:本内容不作为疾病治疗依据,如有不适请前往医院就诊。