疼痛是身体发出的警示信号,中医认为疼痛不仅是症状,更是气血、脏腑、邪气交战的“语言”。中医经典《黄帝内经》提出“不通则痛”与“不荣则痛”的两大核心病机,揭示了疼痛的本质就是气血运行受阻或脏腑失养。本文将详细解析中医辨证施治的十大疼痛类型,帮助您从中医角度理解疼痛本质,掌握实用的养生调理方法。

中医疼痛辨证基础:从“不通”与“不荣”辨病机

中医对疼痛的认识源于整体观念和辨证论治,认为疼痛的发生主要与“不通”和“不荣”两大病机相关:

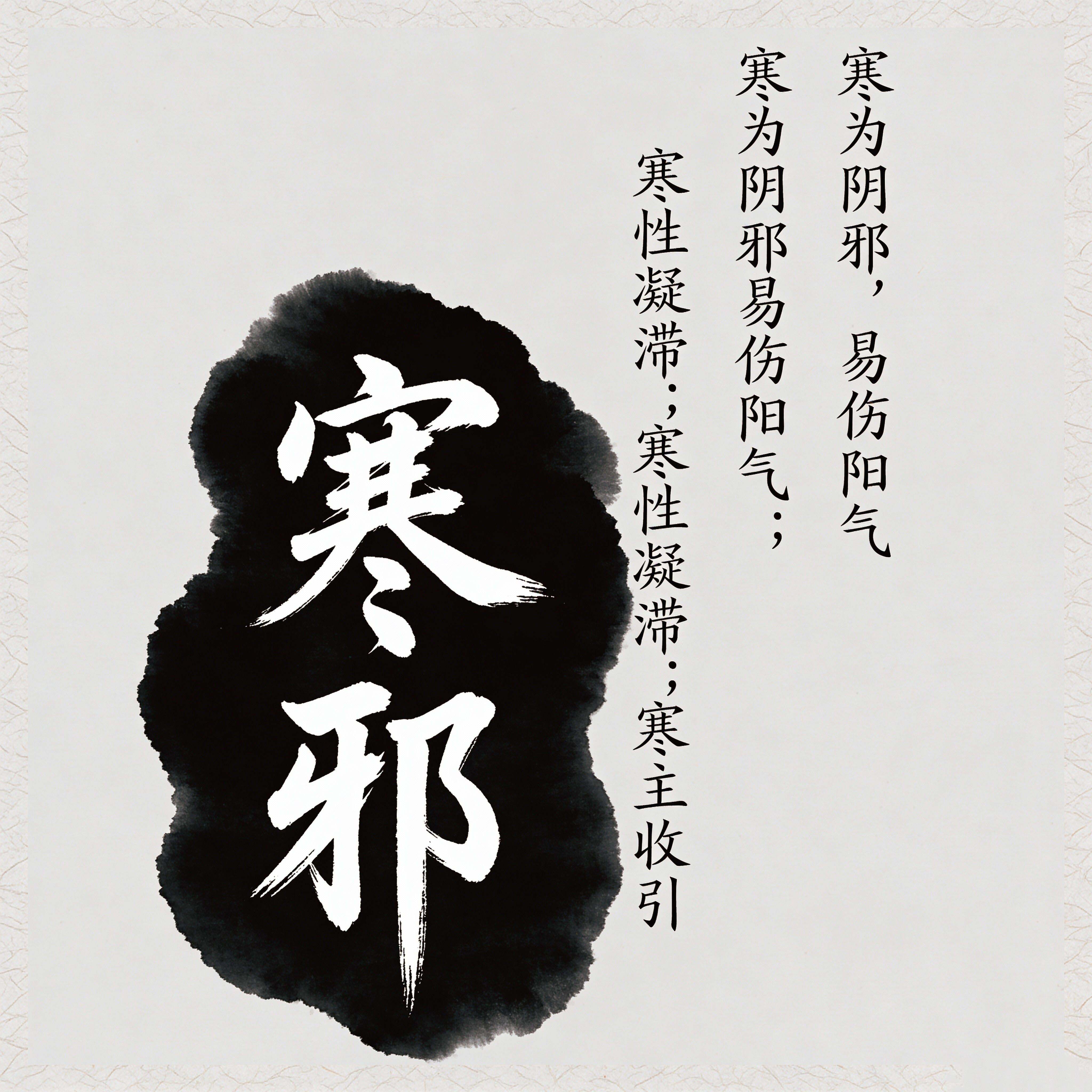

·不通则痛:外感六淫(风、寒、湿、热)或内伤七情导致气血运行受阻,经络不通而发为疼痛,如刺痛、胀痛多属此类

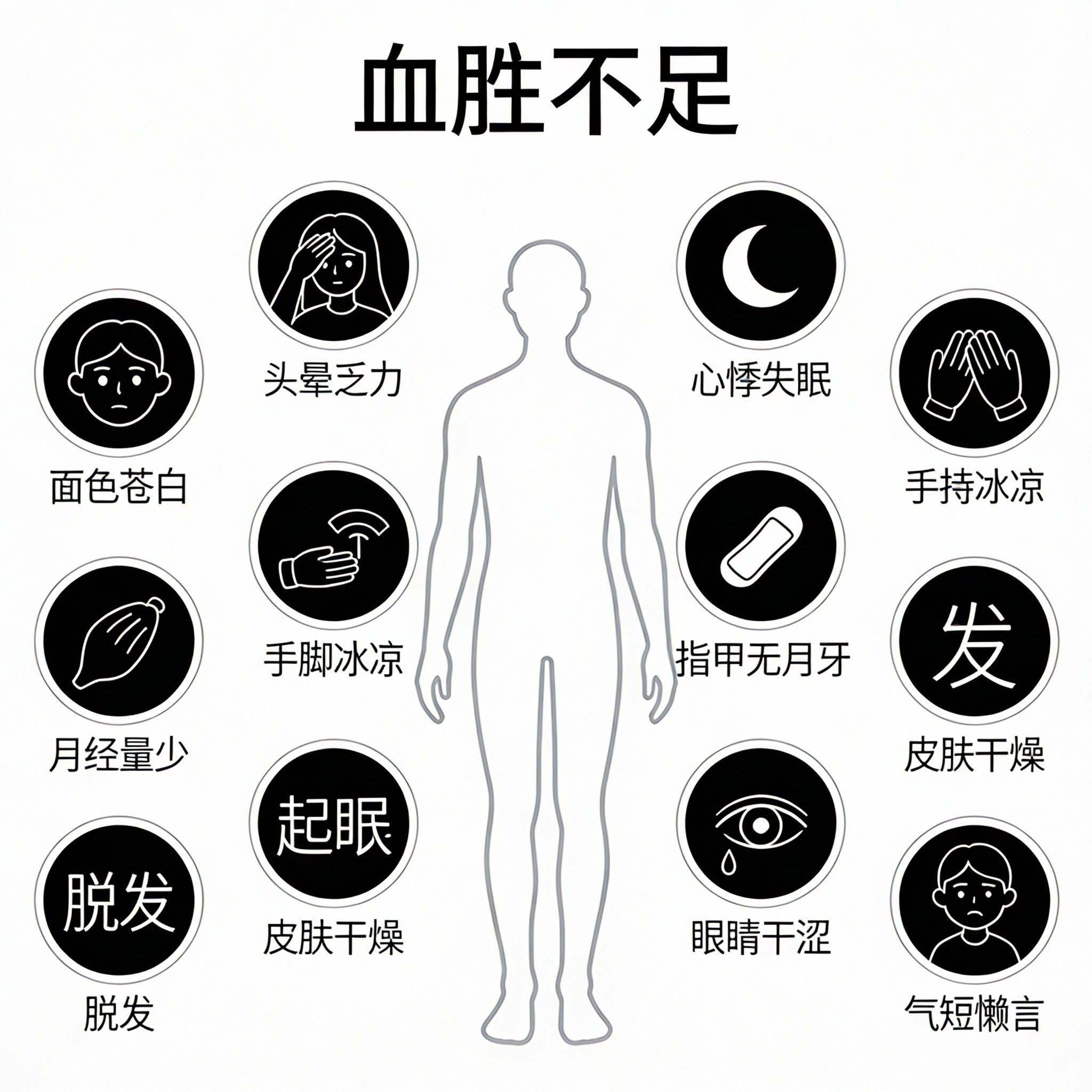

·不荣则痛:气血不足或脏腑失养,筋脉失于濡养而致疼痛,如隐痛、酸痛多属虚证

通过疼痛的部位、性质、诱因及伴随症状,中医可精准辨证,为治疗提供依据。以下详解临床常见的十大疼痛类型及其辨证要点。

中医十大疼痛类型辨证与调理方法

1. 中医窜痛辨证:风邪侵袭的“游走性疼痛”

核心特征:疼痛游走不定,位置不固定,呈阵发性,常伴恶风怕凉

中医病机:风邪善行而数变,侵袭经络导致气血运行不畅

典型部位:四肢关节(如风湿性关节炎初期)、头部

辨证要点:痛无定处+遇风加重+关节屈伸不利

治疗方剂:防风汤加减(防风、麻黄、桂枝、葛根)

养生建议:避免风邪侵袭,注意关节保暖,可常喝防风粥(防风10g、大米50g煮粥)

2. 中医冷痛辨证:寒邪凝滞的“剧烈冷痛”

核心特征:疼痛剧烈,遇寒加重,得热缓解,局部皮肤温度偏低

中医病机:寒主收引,寒凝经脉导致气血凝滞不通

典型部位:关节(如类风湿性关节炎受寒发作)、腰腹

辨证要点:固定性剧痛+畏寒喜暖+舌淡苔白

治疗方剂:乌头汤(制川乌、麻黄、芍药、黄芪)

养生建议:热敷疼痛部位,生姜红枣茶(生姜3片+红枣5枚煮水)温经散寒

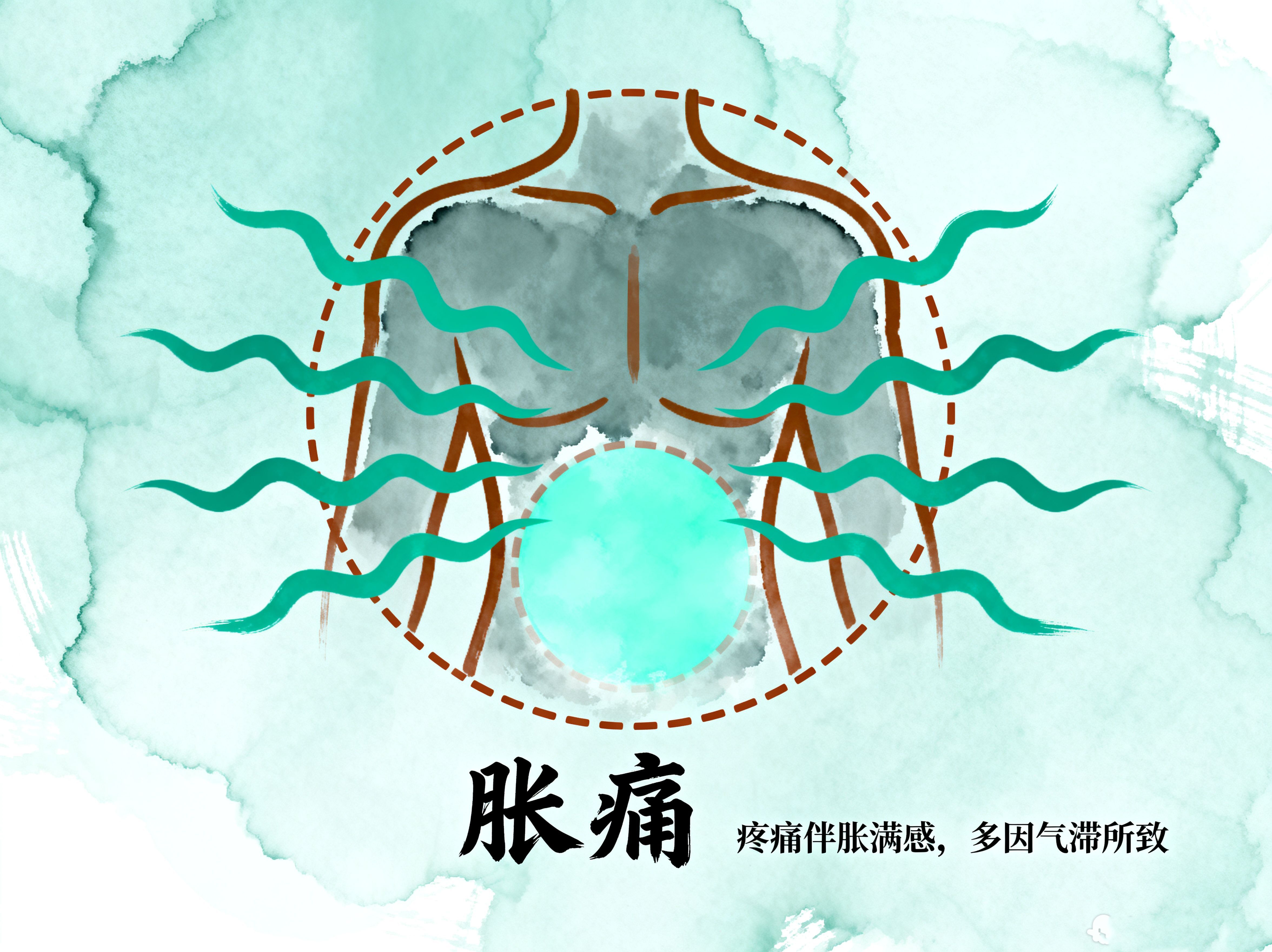

3. 中医胀痛辨证:气滞郁结的“胀满疼痛”

核心特征:疼痛伴胀闷感,情绪波动时加重,嗳气或矢气后减轻

中医病机:肝气郁结,气机不畅导致气血运行受阻

典型部位:胸胁、胃脘、腹部

辨证要点:胀闷疼痛+情绪相关+脉弦

治疗方剂:柴胡疏肝散(柴胡、白芍、枳壳、香附)

养生建议:按揉太冲穴(足背第一、二跖骨间)疏肝理气,玫瑰花茶代饮

4. 中医刺痛辨证:瘀血阻络的“针刺样疼痛”

核心特征:疼痛如针刺刀割,固定不移,夜间加重,可伴局部青紫瘀斑

中医病机:瘀血内阻,经络不通,血行不畅

典型部位:胸部(如冠心病)、小腹(如痛经)、外伤部位

辨证要点:固定刺痛+夜间加重+舌质紫暗有瘀斑

治疗方剂:桃红四物汤(桃仁、红花、当归、川芎)

养生建议:三七粉3g温水冲服,艾灸血海穴(屈膝髌骨内上缘上2寸)

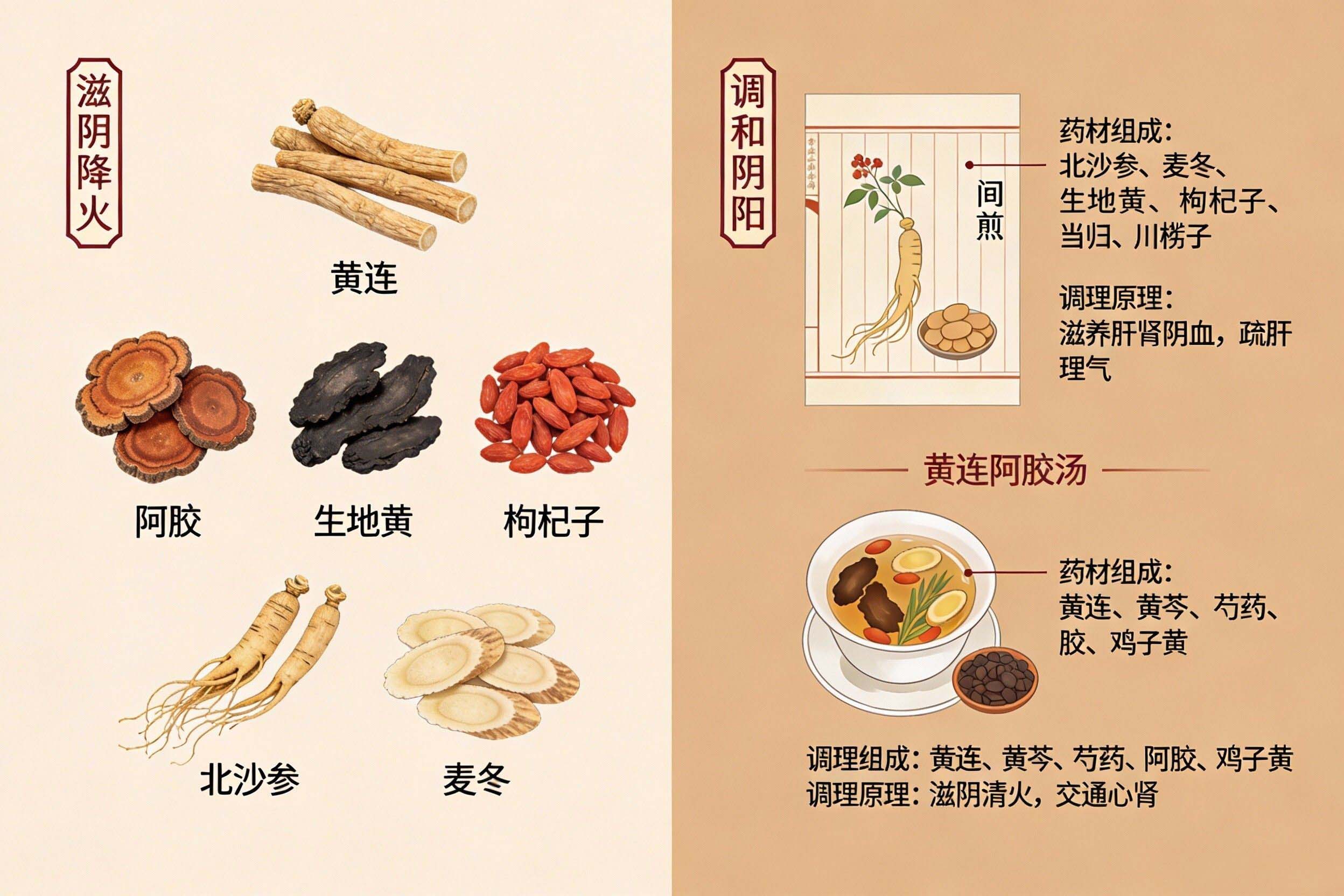

5. 中医灼痛辨证:热邪壅滞的“灼热疼痛”

核心特征:疼痛伴灼热感,遇冷缓解,局部可能红肿

中医病机:热邪侵袭或寒邪化热,灼伤脉络

典型部位:咽喉(如扁桃体炎)、关节(如痛风发作)、皮肤(如带状疱疹)

辨证要点:灼热疼痛+红肿发热+口渴喜饮

治疗方剂:白虎加桂枝汤(石膏、知母、桂枝、粳米)

养生建议:金银花麦冬茶(金银花10g、麦冬15g)清热养阴,避免辛辣食物

6. 中医重痛辨证:湿邪困阻的“沉重疼痛”

核心特征:疼痛伴沉重感,如负重物,阴雨天气加重

中医病机:湿性重浊,湿邪阻遏气机导致气血运行不畅

典型部位:头部(如梅尼埃病)、四肢关节(如骨关节炎)

辨证要点:沉重酸痛+活动后减轻+舌苔白腻

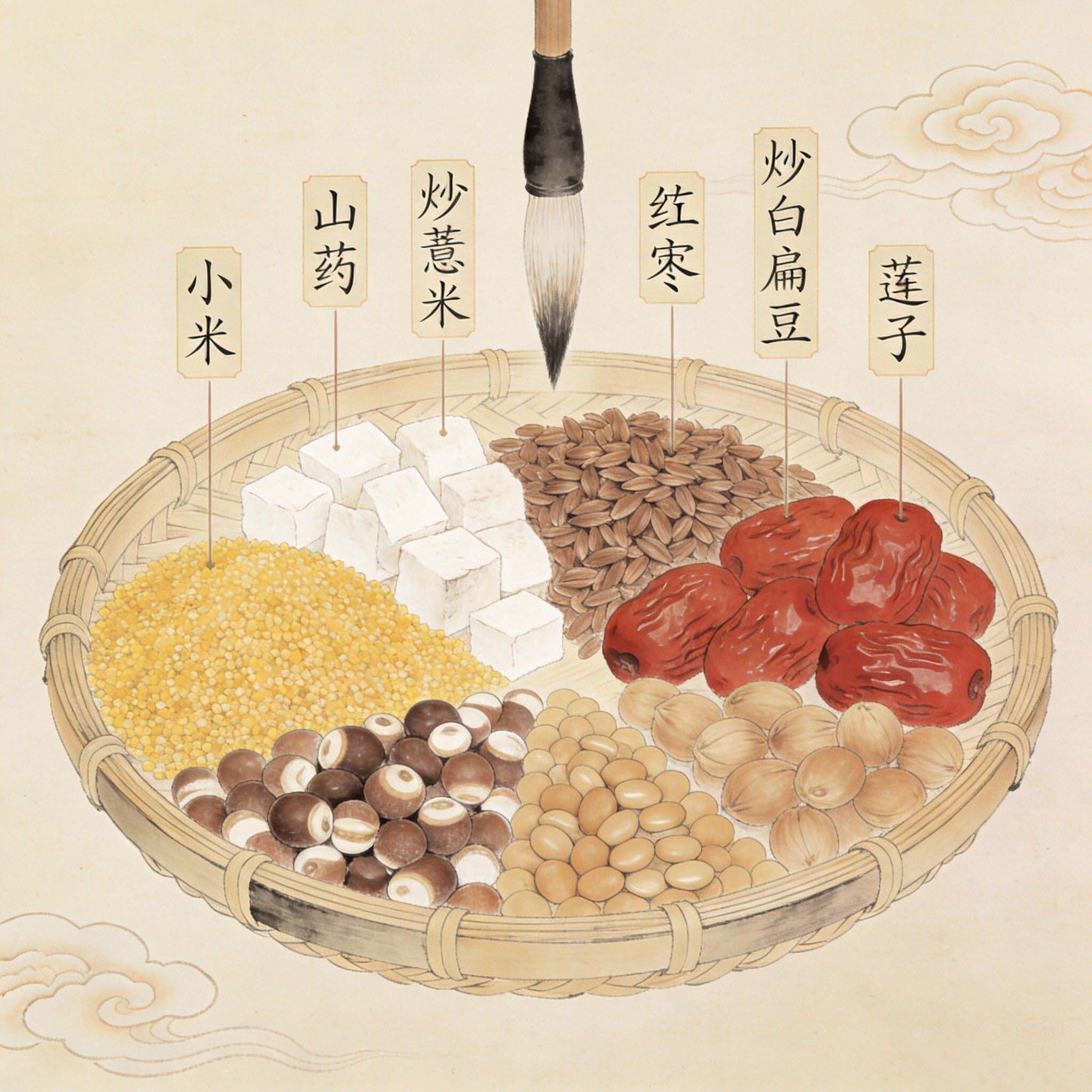

治疗方剂:薏苡仁汤(薏苡仁、苍术、羌活、独活)

养生建议:薏苡仁粥(生薏米30g、大米100g煮粥)健脾祛湿,避免久居潮湿环境

7. 中医酸痛辨证:湿阻或肾虚的“酸楚疼痛”

核心特征:疼痛伴酸软无力,劳累后加重,休息后减轻

中医病机:湿邪困阻或肾精不足,筋脉失养

典型部位:腰背(如腰肌劳损)、四肢肌肉

辨证要点:酸楚无力+劳累加重+腰膝酸软

治疗方剂:肾着汤(茯苓、白术、干姜、甘草)或六味地黄丸

养生建议:核桃枸杞粥(核桃仁20g、枸杞15g、粳米50g)补肾强筋,避免过度劳累

8. 中医隐痛辨证:气血不足的“绵绵隐痛”

核心特征:疼痛轻微但持续,喜按喜揉,劳累后加重

中医病机:气血亏虚,脏腑经络失于濡养

典型部位:胃脘(如慢性胃炎)、小腹(如产后腹痛)

辨证要点:隐痛不休+面色苍白+神疲乏力

治疗方剂:黄芪建中汤(黄芪、桂枝、白芍、饴糖)

养生建议:当归红枣茶(当归5g、红枣5枚)益气养血,规律饮食避免过度劳累

9. 中医绞痛辨证:实邪阻闭的“剧烈绞痛”

核心特征:疼痛剧烈如绞,突然发作,痛不可忍,多伴恶心呕吐

中医病机:有形实邪(结石、蛔虫、气滞)阻塞气机

典型部位:胃脘(如胃痉挛)、腹部(如胆石症、泌尿系结石)

辨证要点:阵发性剧痛+辗转不安+汗出肢冷

治疗方剂:乌梅丸(乌梅、黄连、黄柏、附子)或硝石矾石散

应急处理:立即按压内关穴(腕横纹上2寸),及时就医

10. 中医掣痛辨证:筋脉失养的“牵扯疼痛”

核心特征:疼痛伴牵扯感或放射性疼痛,如触电样

中医病机:肝血不足或风邪入络,筋脉失养

典型部位:颈部(如颈椎病)、腰腿部(如腰椎间盘突出症)

辨证要点:放射性疼痛+肢体麻木+屈伸不利

治疗方剂:大秦艽汤(秦艽、羌活、独活、防风)

养生建议:颈椎/腰椎保健操,桑寄生杜仲茶(桑寄生10g、杜仲10g)补肝肾强筋骨

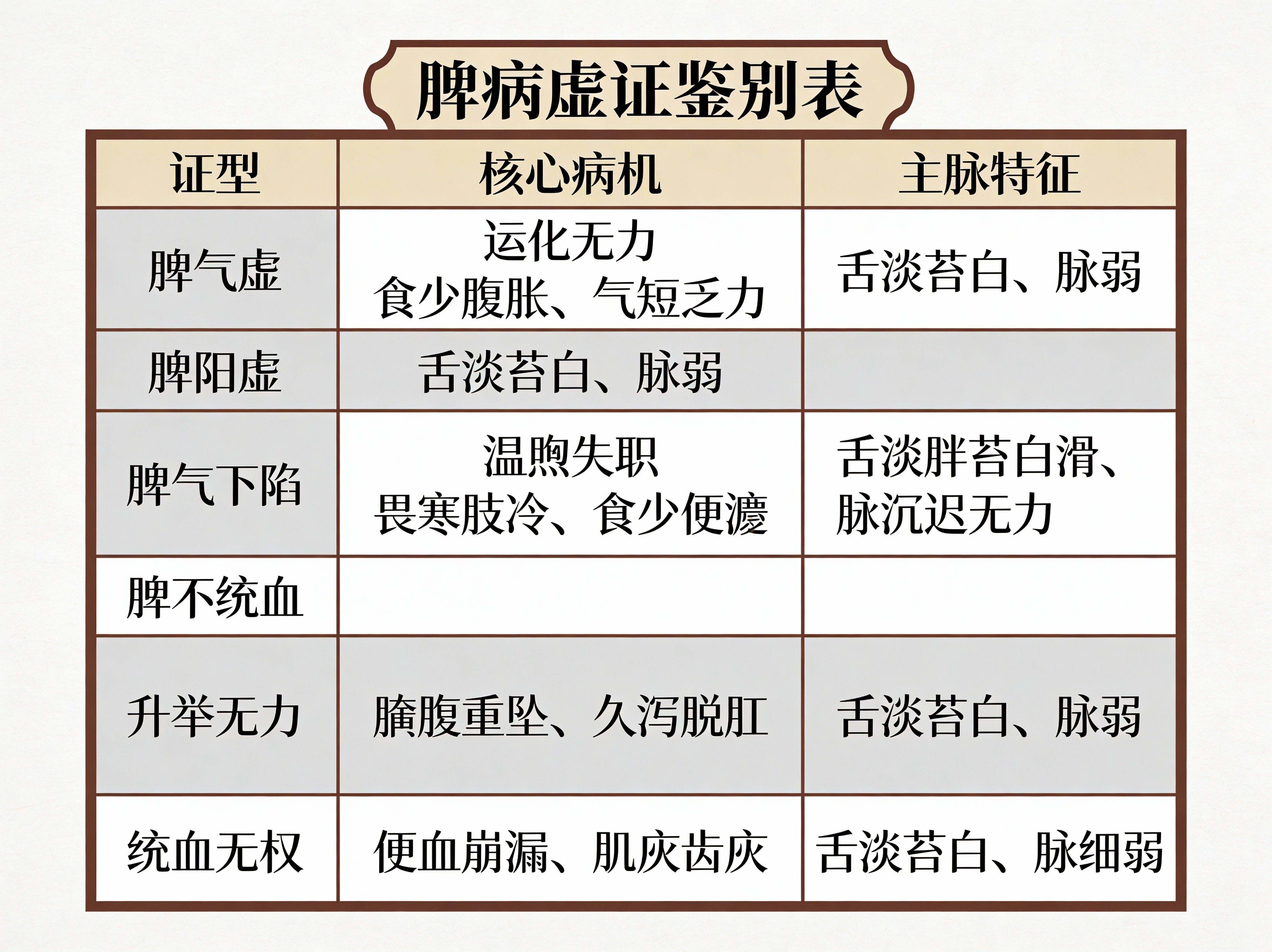

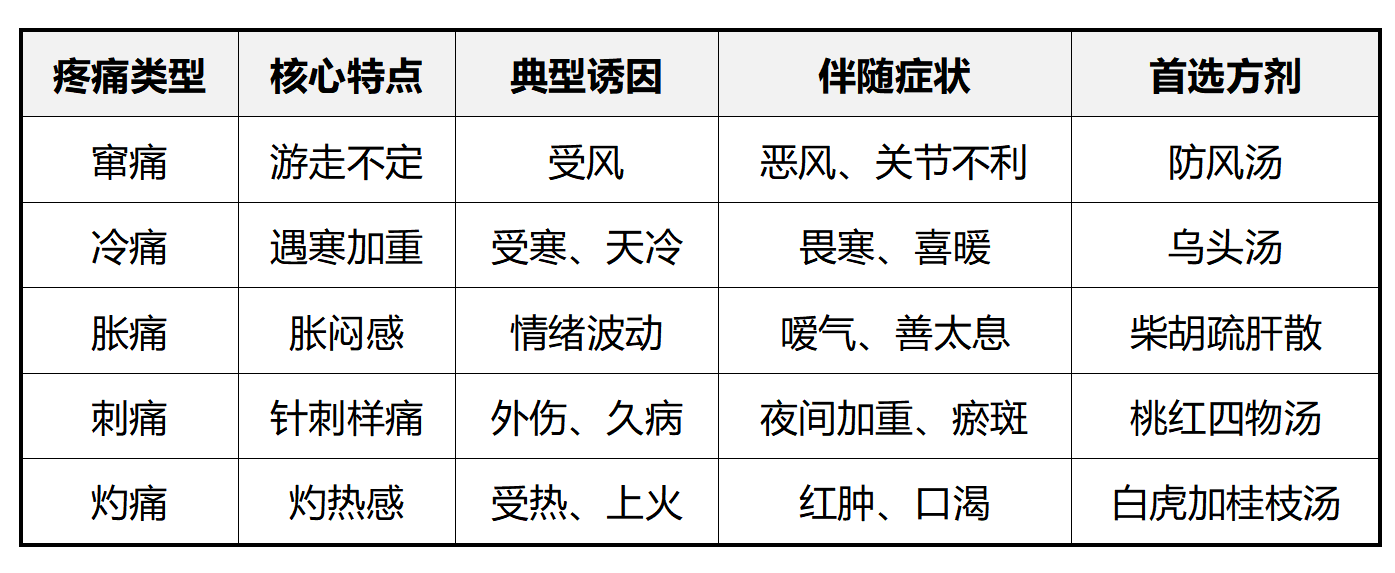

中医疼痛自我鉴别诊断表

中医疼痛调理的三大原则

1.辨证为先:明确疼痛类型和病机再施治,避免盲目止痛

2.内外结合:内服方剂与外治法(艾灸、按摩、热敷)结合

3.三分治七分养:疼痛缓解后需注意生活调理,防止复发

常见问题解答(FAQ)

Q1:中医如何快速判断疼痛是实证还是虚证?

A1:实证疼痛多剧烈、拒按、病程短,如刺痛、绞痛;虚证疼痛多隐痛、喜按、病程长,如隐痛、酸痛。

Q2:哪些穴位可以缓解各类疼痛?

A2:合谷穴(头痛)、足三里(腹痛)、委中穴(腰痛)、内关穴(胸痛)为通用止痛穴,可根据疼痛部位选择。

Q3:中医疼痛治疗需要多长时间见效?

A3:急性疼痛(如外感风寒湿邪)通常3-7天见效;慢性疼痛(如肾虚腰痛)需2-4周调理,具体因人而异。

掌握中医疼痛辨证方法,不仅能准确理解身体发出的健康信号,更能通过辨证施治达到标本兼治的目的。如有持续不缓解的疼痛,建议及时咨询专业中医师进行个性化诊疗。

分享此文出于传播和学习交流目的,内容仅供参考,文章中辨证观点仅代表个人,不具有普适性,如涉著作权事宜请联系删除。文中所涉及到各类药方、验方、针方仅供参考学习,不能作为处方,请勿盲目用,本平台不承担由此产生的任何责任!一切遵医嘱,切不可给自己妄下诊断,身体有疾患请及时到医院就诊。