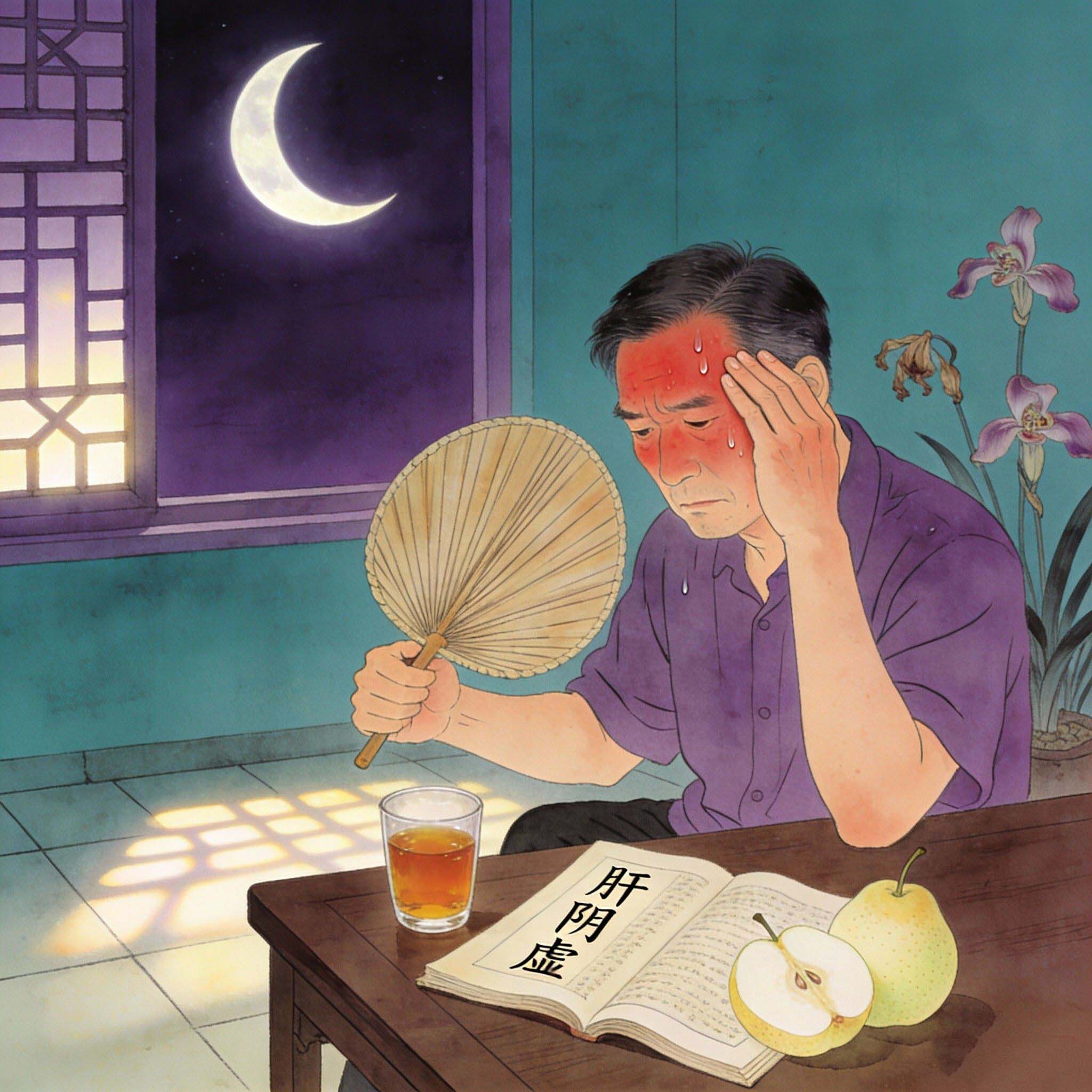

“穴位”这一词是我国中华文化和中医学特有的名词,其学名又叫腧穴,其中“腧”通“输”,或从简作“俞”,“穴”就是空隙的意思,《黄帝内经》中又将称其为“节”、“会穴”、“气穴”、“气府”等。在中医理论体系中,穴位是人体脏腑经络气血输注出入的特殊部位,如在《灵枢·九针十二原》中记载其为“神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也”,说明腧穴并不是孤立于体表的点,而是与深部组织器官有着密切联系、互相输通的特殊部位。而“输通”是双向的,从内通向外,可反应病痛;从外通向内,能够接受刺激,防治疾病。从这个意义上说,腧穴是疾病的反应点和治疗的刺激点。

因此,中医常常通过针刺、艾灸或推拿等外治手段刺激相应穴位,为人体疏通经络、调和气血、平衡阴阳,从而恢复人体自稳态,达到防治疾病的目的。以下是中医中十大常用的重要穴位的功能与主治,供大家学习参考。

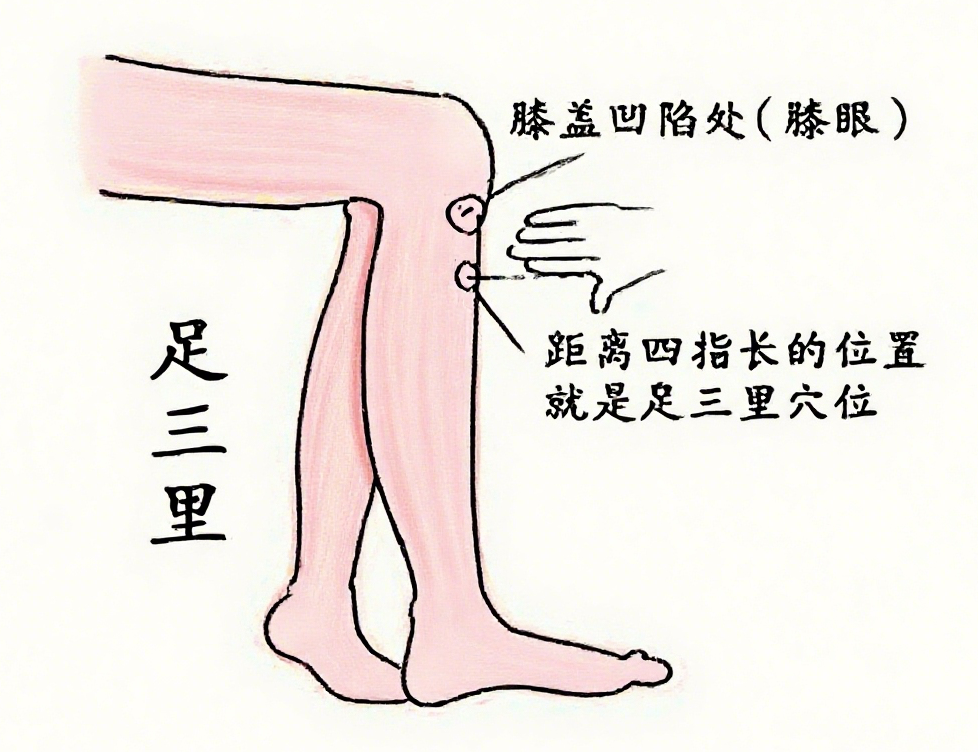

一、足三里

图片由AI生成

【功能】扶正培元、健脾和胃、促进代谢、强壮肌体、提高内分泌系统功能、增强免疫。叩拔足三里,对消化系统、神经系统、血液系统、循环系统、内分泌系统、泌尿系统、生殖系统的疾病有预防和治疗作用,尤其对消化系统的疾病、功效更为明显。

【主治】胃炎、慢性胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃痉挛、消化不良、肝炎;神经衰弱、癫痫、失眠、头痛、贫血、偏瘫、高血压、低血压、动脉硬化;冠心病;糖尿病、遗尿症;阳痿、早泄、遗精、月经不调、月经过多;伤风感冒;膝关节炎、下肢关节炎等疾病。

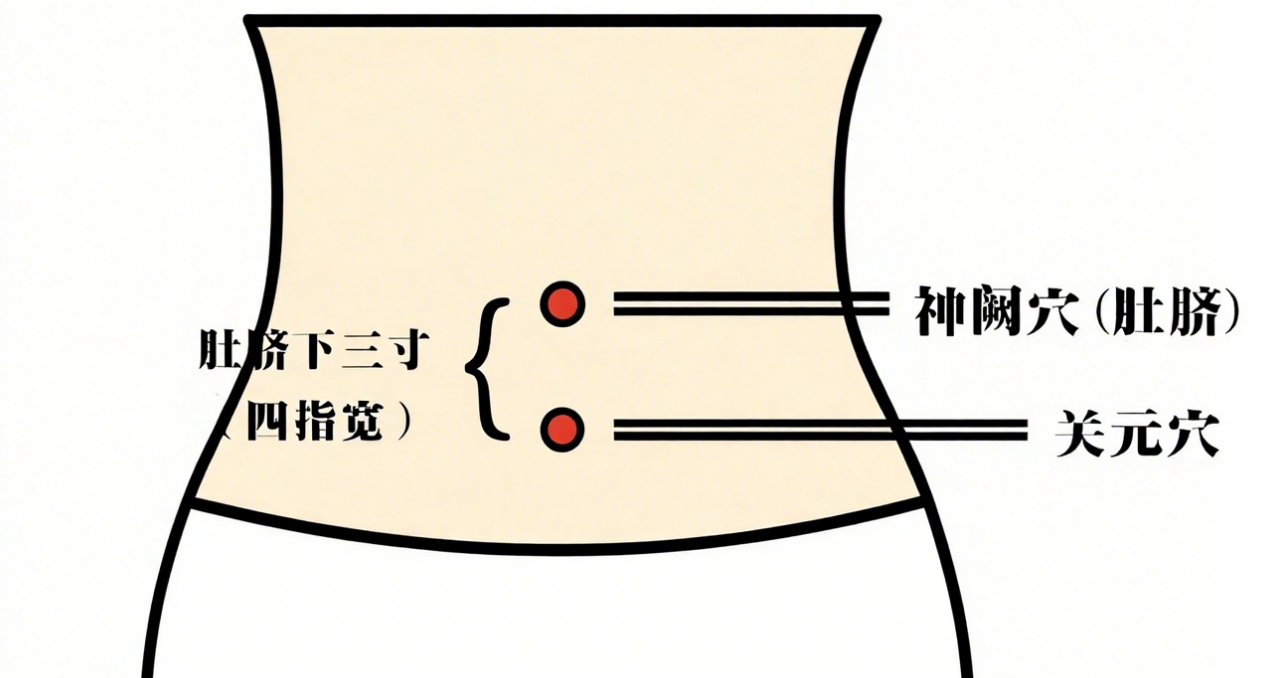

二、关元穴

图片由AI生成

【功能】培根固元;补肾壮阳、调经固冲、清热利湿,有培肾固本,调气回阳,主生殖,主元气之功效,是男子藏精、女子蓄血之处;三是补虚固本,能增强生殖系统功能,提高免疫能力,防止衰老,主治诸虚百损,壮一身之气。

【主治】阳痿、早泄、遗精、月经不调、宫颈糜烂、子宫脱垂、盆腔炎、不孕症、遗尿、尿闭、尿失禁、膀胱炎、肾炎、尿道炎、阴湿疹;痢疾、疝气、脱肛、高血压、糖尿病;健忘、神经衰弱;虚脱、身体虚弱。

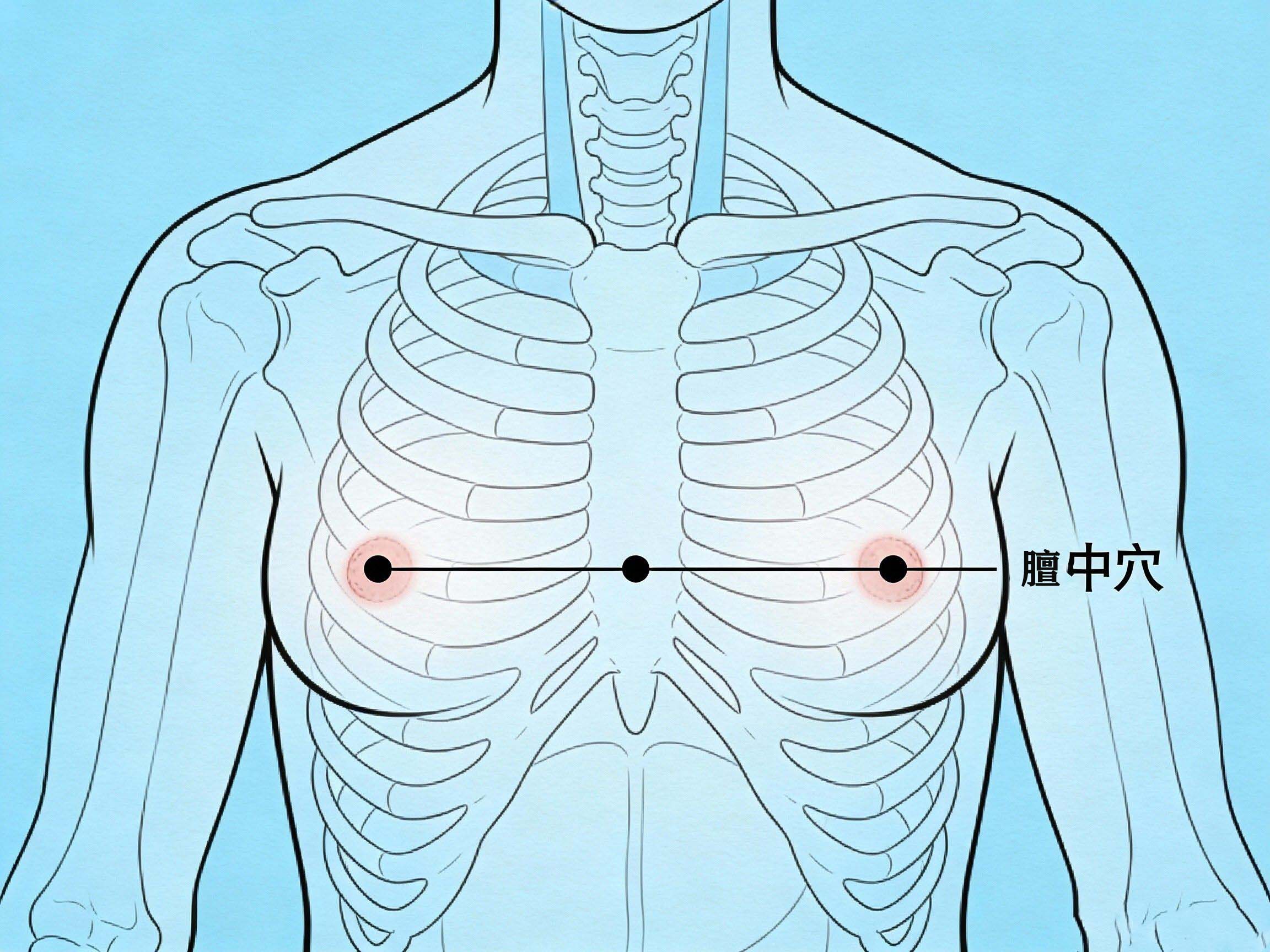

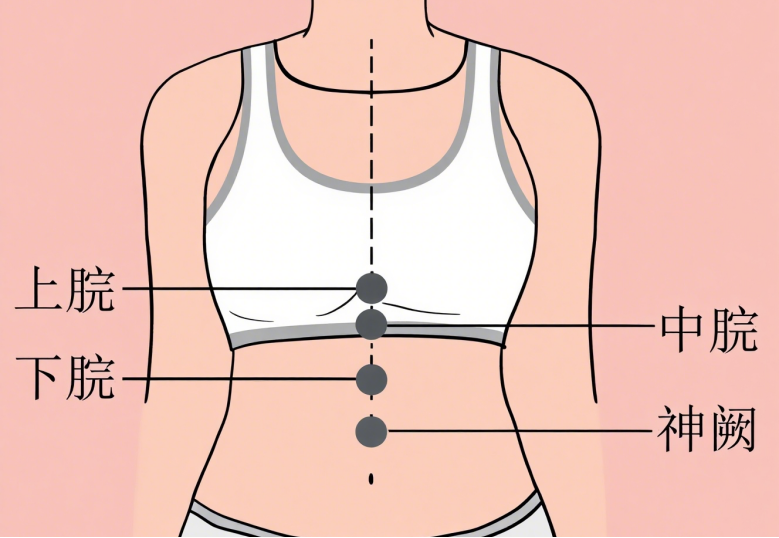

三、中脘穴

图片由AI生成

【功能】一是能调脾胃;二是能降逆化滞,此穴有调胃和中、补虚益气、纳谷化湿,降逆止呕之功效。

【主治】胃痉挛、胃溃疡、胃下垂、胃胀满、消化不良、呕吐、口臭、肠炎、十二指肠溃疡、痢疾、阑尾炎、便秘、肝炎、胆囊炎、黄疸、高血压、心绞痛、中暑、癫痫、癔病、神经衰弱、失眠、咳嗽、哮喘、吐血、子宫脱垂、月经不调。最主要是治疗消化系统疾病,更是治疗各种胃病的重要穴位之一。

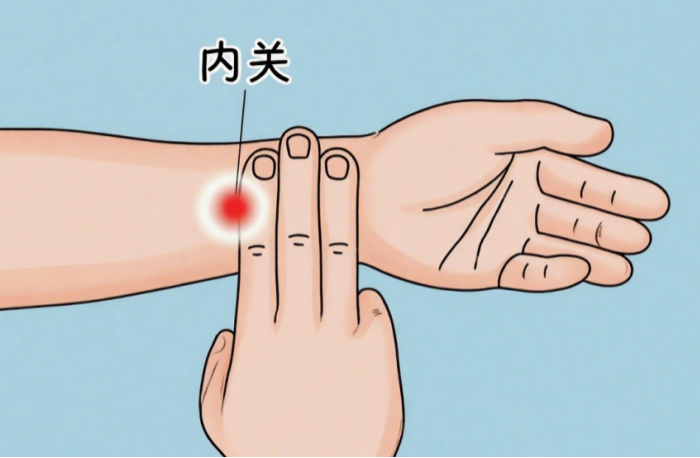

四、内关穴

图片由AI生成

【功能】 一是能理气活血; 二是能安神定志。

【主治】心绞痛、心肌炎、风湿性心脏病、心动过缓、心律不齐;休克、昏迷、晕厥、晕车、失眠、癔病、癫痫、精神病;胃病、胃痉挛、呕吐、呃逆;膈肌痉挛、妊娠恶阻、低血压、无脉症等。经络技巧公众号提示对各种心脏病、各种精神病和神经系统疾病疗效较好。

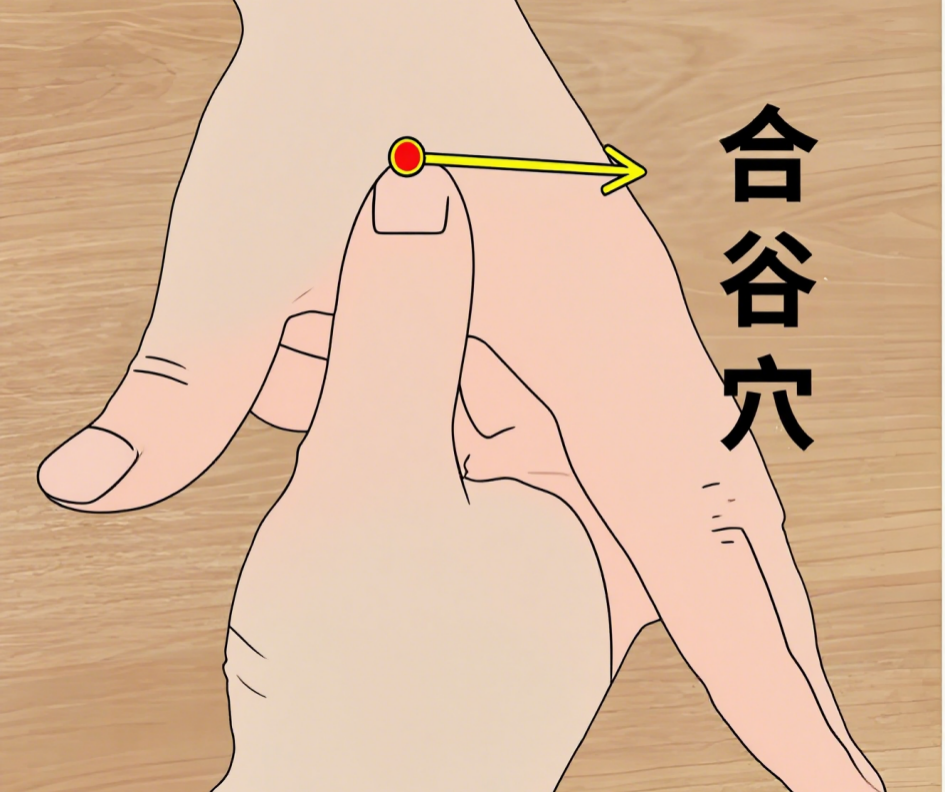

五、合谷穴

图片由AI生成

【功能】清热解表;疏筋散风,通降肠胃;其中最主要的功用是清热镇痛。

【主治】 感冒、咳嗽、头痛、三叉神经痛、面神经麻痹、癫痫、精神分裂症;肠炎、痢疾、痔疮、小儿脱肛、牙痛、鼻炎、鼻出血;扁桃腺炎、结膜炎、耳聋、急性肩风湿、五指痉挛、难产、麻疹、多汗、失语症等。尤其对感冒后引起的头痛治疗效果更佳。

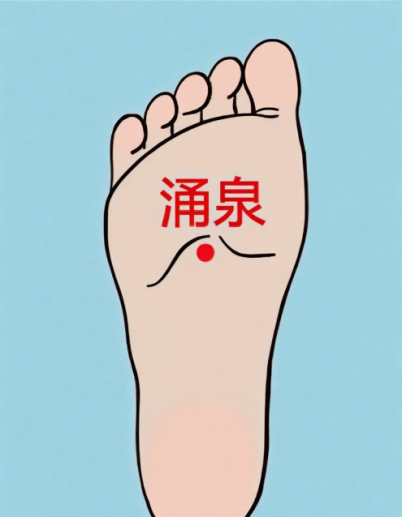

六、涌泉穴

图片由AI生成

【功能】 清脑醒神;安神定志;清热散风。对此穴位经常拔罐,可以导引肾经虚火及上焦浊气下行,并有疏肝明目、清喉定心之功效;同时有着降血压,促进局部血液循环,有助于防止老年性手足麻木及浮肿的作用。

【主治】休克、昏迷、眩晕、中暑、健忘、头痛、三叉神经痛;癫痫、癔病、精神病、小儿惊风;脑出血、功能性瘫痪、功能性失语、面部痉挛、高血压、心绞痛、心肌炎、扁桃腺炎、咽炎、咳嗽、鼻衄、黄疸、胃痛、水肿、阳痿、腰痛、膝关节痛、胸痛、视力减退、麻疹、疝气等。

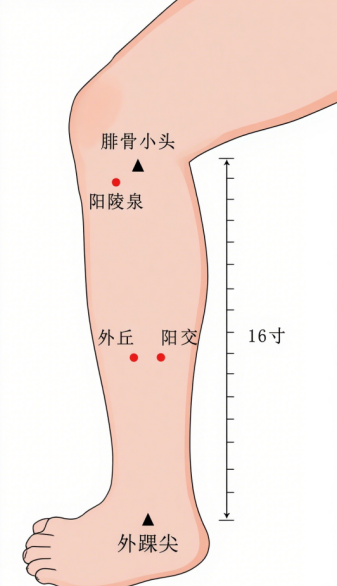

七、阳陵泉

图片由AI生成

【功能】 通筋活络; 疏经利节;清热利胆。

【主治】下肢及腰背部疾病,如膝关节炎、踝关节炎、坐骨神经痛、腓神经麻痹、脉管炎、类风湿、腰痛等病。也是治疗肝胆疾病的要穴,对肝炎、胆囊炎、黄胆的治理作用也较好。同时还对高血压、癫痫、遗尿、脚气等病有治疗作用。

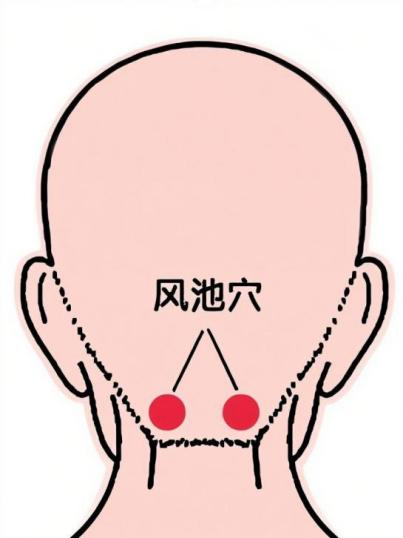

八、风池穴

图片由AI生成

【功能】清心明目;清热散风;通窍活络。

【主治】脑血栓、脑震荡、脑膜炎、健忘、癫痫、精神病、偏正头痛,失眠、眩晕、甲状腺机能亢进,落枕、青光眼、夜盲症、视神经炎、视网膜炎、鼻炎、咽炎、高血压、耳鸣、疟疾、耳聋等。

九、殷门穴

图片由AI生成

【功能】通经活络;疏通筋脉。

【主治】腰痛、坐骨神经痛、腰间盘突出,下肢肌肉风湿症,瘫痪。

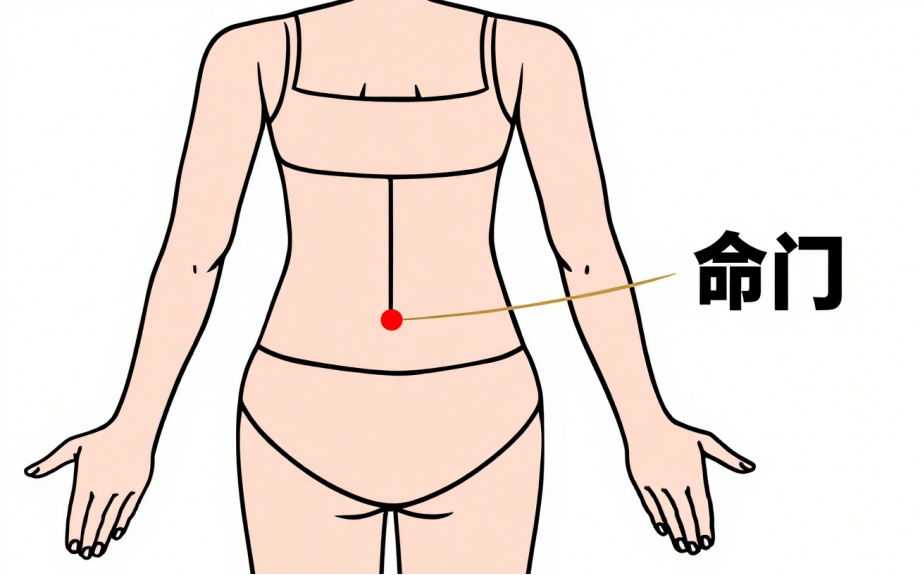

十、命门穴

图片由AI生成

【功能】补肾调经;理肠固脱。

【主治】遗精,阳痿、月经不调,痛经、遗尿、腰痛、头痛、耳鸣、痔疮、便秘。

穴位作为经络气血在体表输注与反应的关键部位,其理论与应用贯穿于中医诊断与治疗的整个过程。通过以上十大常用穴位的主治功能可见,穴位在调节脏腑、平衡阴阳、疏通经络方面有着整体性与双向调节的中医治疗特色,但是在临床实践中,应在辨证论治原则指导下,合理选穴配伍,运用针灸推拿等外治方法,充分发挥腧穴防治疾病的优势。