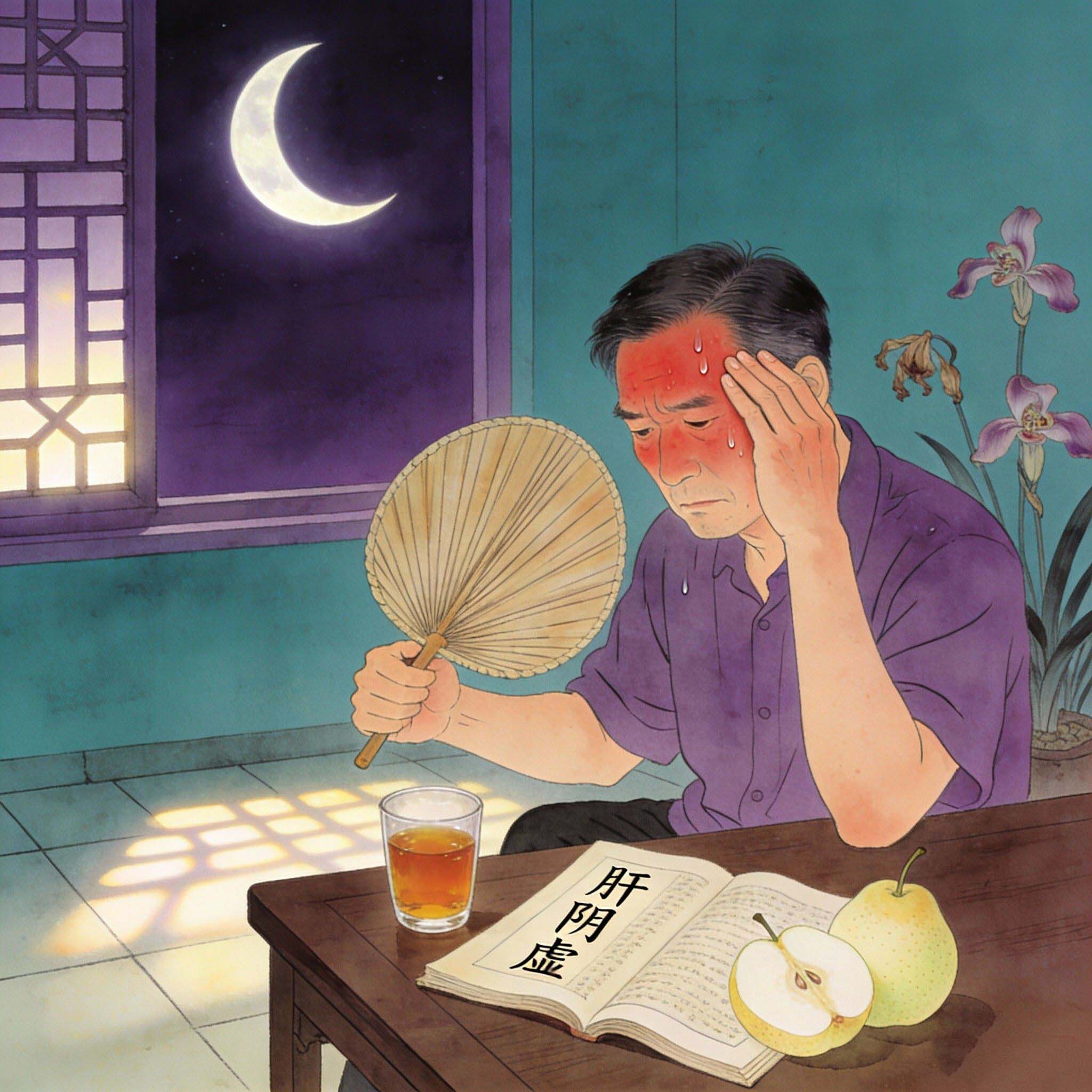

艾灸是中医传承千年的外治疗法,别称灸疗或灸法,用艾叶制成的艾条,艾柱,产生的艾热刺激人体穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到防病治病目的的一种治疗方法。其起源可追溯至远古先民对火的运用,并在《黄帝内经》、《伤寒杂病论》等中医典籍中早有系统记载,如《医学入门》所言:“药之不及,针之不到,必须灸之”,充分肯定了其不可替代的独特价值。

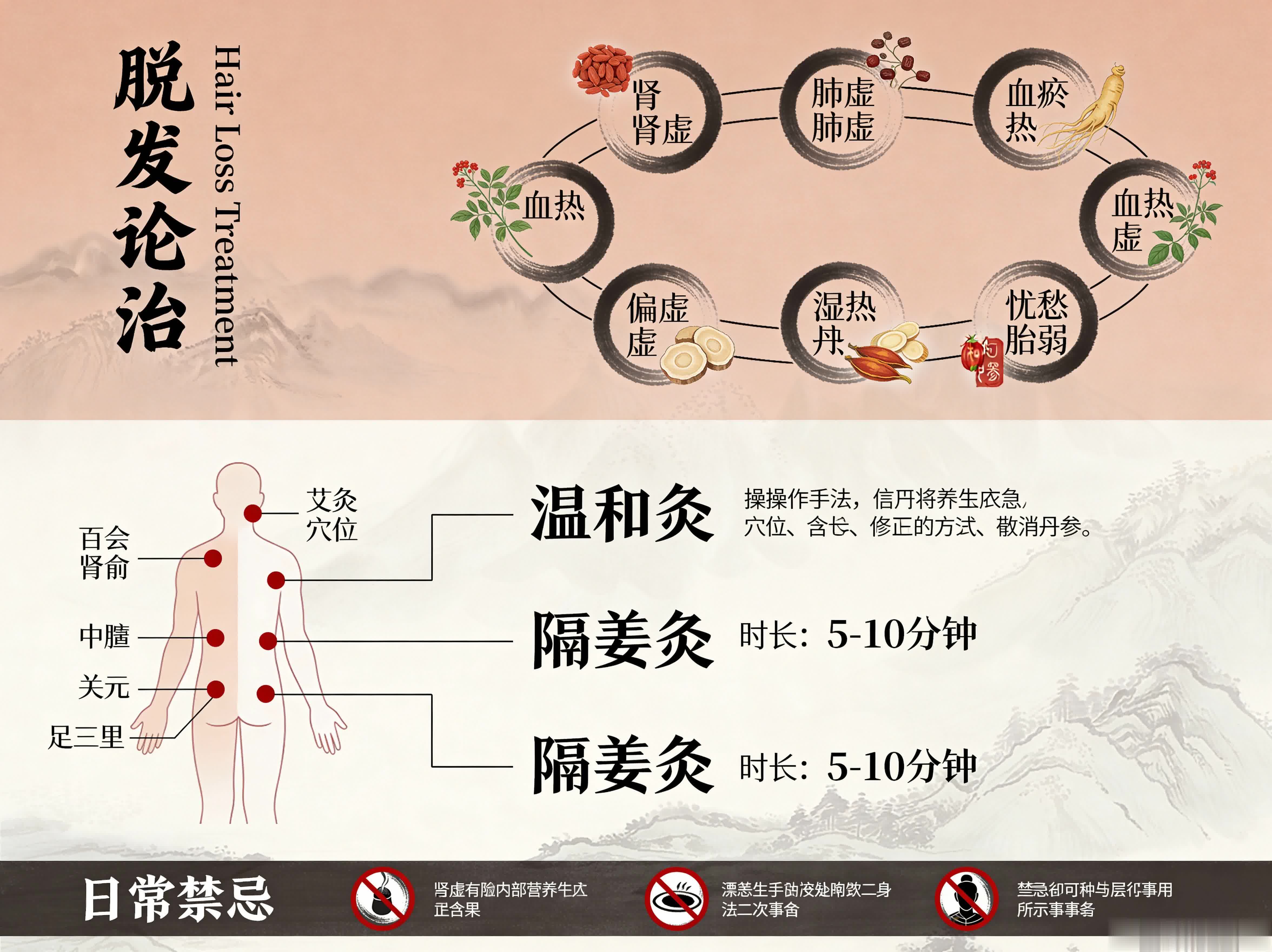

一、常见艾灸分类

古代的艾炷灸法多为直接灸,直接灸又叫着肤灸、明灸,是将艾柱直接放置穴位皮肤上来施灸的一种方法,因施灸目的和对皮肤刺激程度的不同,又分为无瘢痕灸、发泡灸和瘢痕灸三种。而通过不断的实践与进步,如今还有间接灸、艾条灸等,灸法众多。

例如间接灸又称隔物灸、间隔灸,是利用其他物品将艾炷与皮肤隔开施灸的一种方法,可避免灸伤皮肤而致化脓,且火力温和,患者易于接受,临床上较直接灸更为常用。而间接灸法就包括隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子灸等多种灸法,广泛应用于内科、外科、妇科、儿科、五官科等各科疾病。

图片由AI生成

而艾条灸又称艾卷灸,是将艾条点燃后在施灸部位(穴位)进行熏灸的方法,艾条灸分为手持灸和艾灸器灸两种方法,手持灸又分为温和灸、回旋灸和雀啄灸三种,艾灸器灸则是使用艾灸盒,在施灸时,把艾灸盒安放于平坦的应灸部位,将点燃的艾卷对准穴位置于铁纱上,盖上盒盖。艾盒盖打开的大小程度可根据温度调节,每次施灸时间在15-30分钟,可以一次灸附近的多穴,在针刺穴,再次施灸,适用于常见病症:痛经、腰痛、腹泻等病症。

图片由AI生成

除此之外,历代医家通过实践积累了丰富而宝贵的灸治经验,形成了大量针对性强、疗效显著的穴位配方。下文将依据古籍记载,系统整理并呈现涵盖胸腹、腰背四肢及其他三大类共32种常见疾患的经典艾灸配穴方案,以供参考与学习。

二、32种常见病的艾灸配穴

(一)胸腹疾患

1.奔豚:灸气海、关元、期门;或灸章门;或灸中极。

2.症瘕:灸太溪、气海;或灸天枢;或灸中脘。

3.心痛:灸上脘;或灸中脘;或灸阴都。

4.呕吐:灸尺(在肘约上动脉)、乳根;或灸神光(在两肋旁二寸),或灸石关。

5.霍乱:隔盐灸神阙和灸气海。

6.咳逆:灸乳根,男左女右。

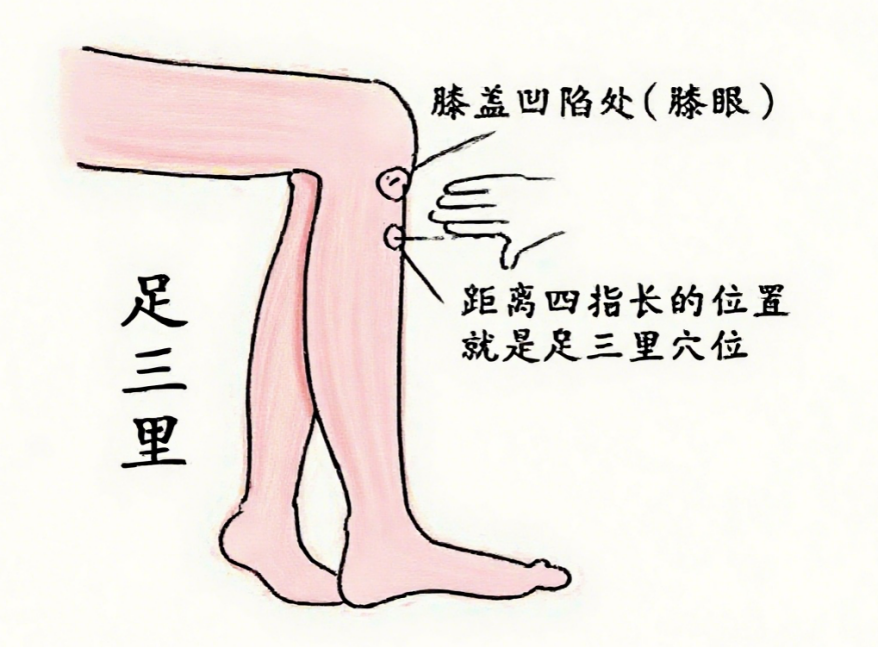

7.反胃:灸乳根、水分、内踝下三指稍斜向前、中脘、足三里。

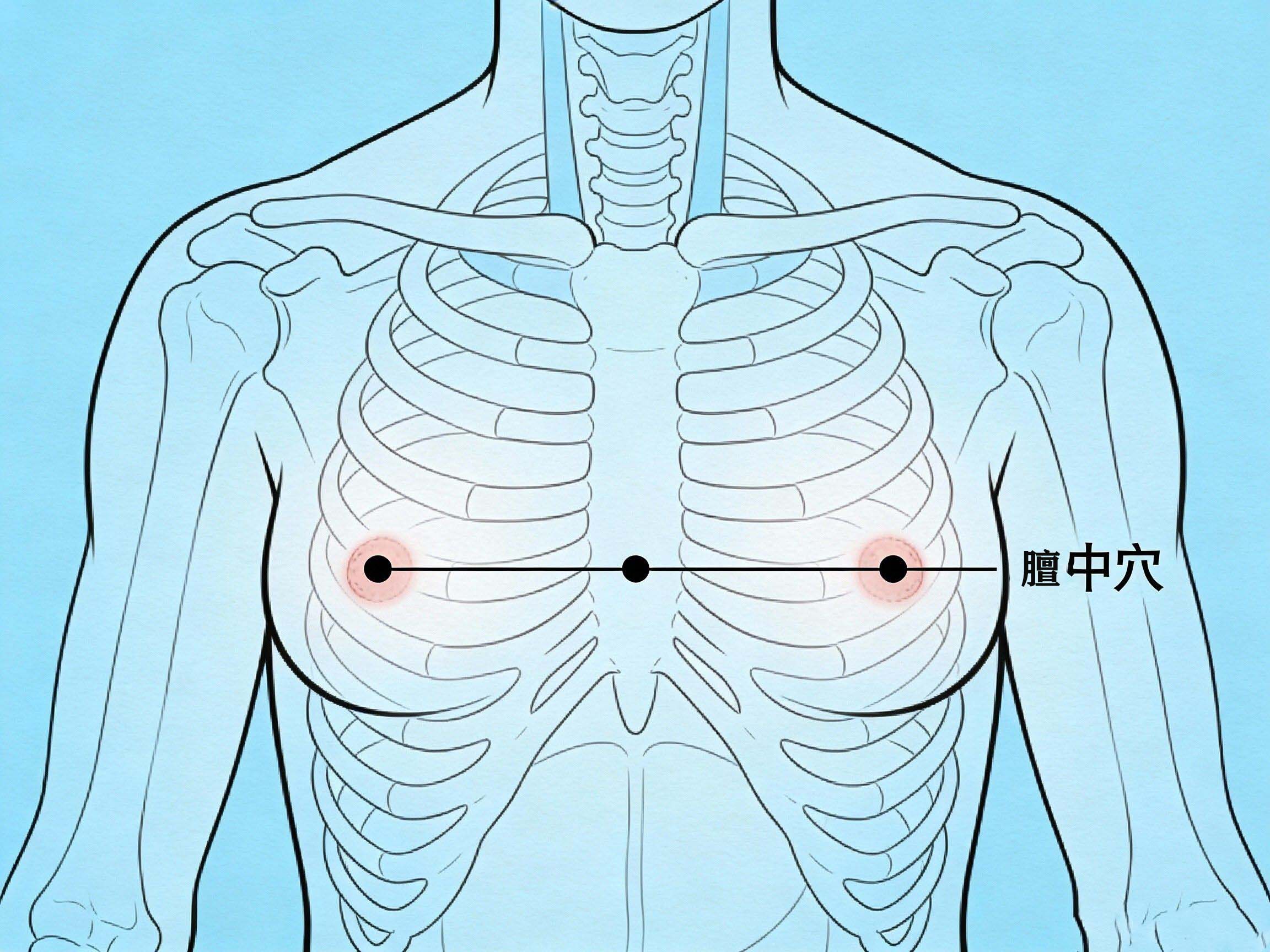

图片由AI生成

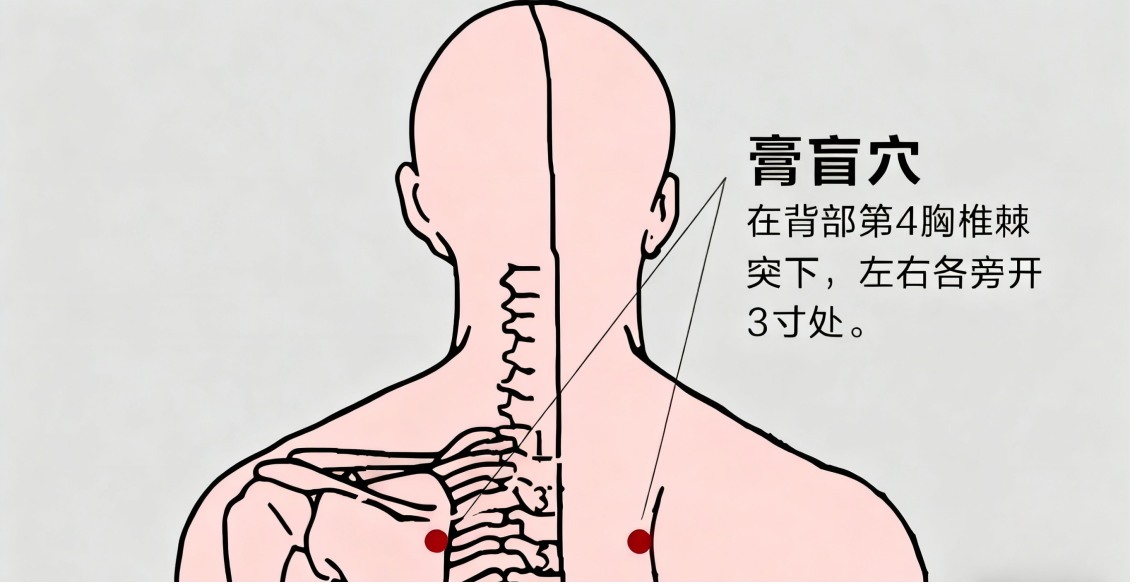

8.咳嗽:灸肺俞或乳根;或灸天突、膏肓俞。

9.喘急:灸肺俞、天突。

10.下痢:灸脾俞;或灸阴交、神阙、关元;或灸肓俞。

11.胀满:灸脾俞;或灸肝俞;或灸水分;或灸气海;或灸大肠俞;或灸承满;或灸三焦俞。

12.吐血:灸中脘;或灸肺俞;或灸大陵;或灸上星和足大指节横理三毛。

13.肠风下血:灸二十椎;或灸命门、肾俞。

14.乳痈:以灸炷四枚围着所作处,同时下火,各灸7壮左右;或隔蒜灸其中心。

15.肺痈:灸肺俞。

(二)腰背四肢疾患

1.腰痛:针委中出血;或灸命门、肾俞。

2.臂痛:针肩髃。

图片由AI生成

3.脚气:灸风市;或灸三里;或灸绝骨、犊鼻、肩髃;或灸曲池和气湍(足十趾端)。

(三)其他疾患

1.尸厥:灸百会、气海、石门。

2.疝气:灸足大指次指下中节横纹当中;或量口角为一边成等边三角形,上角于脐中,两边是穴,左偏灸右,右偏灸左;或灸风市、气海、外陵(脐旁一寸半)。

3.脱肛:灸脐中;或灸横骨和长强。

4.诸痔:灸命门;或灸脊中;或灸长强。

5.痼冷肾虚:灸肾俞;梦遗灸三阴交;虚极灸膏肓、气海。

图片由AI生成

6.心恙(神志病):灸百会;或灸天窗(在颈大筋前曲颊下扶突后动应手);或灸天枢;或灸手逆注(在左右手腕后六寸);或灸中脘;或灸间使;或灸臣觉(在背上夹内侧,反手所不及者,骨芒穴上捻之);或灸上星;艾灸密码提醒您或灸合谷;或灸左右胁下对屈肋头两处;或灸人中、少商、隐白;或针足大指爪甲下。

7.痨瘵(láo zhài):灸腰眼;或灸四花;或灸膏肓。

图片由AI生成

8.阴脱:灸关元、大敦。肿满:灸足第二指上一寸半或两手大指缝头;或灸太冲、肾俞。

9.肿满:灸足第二指上一寸半或两手大指缝头;或灸太冲、肾俞。

10.横生逆产:灸至阴。

11.小儿龟背:灸肺俞、膈俞。横生逆产:灸至阴。

12.产后小便不通:于神阙穴隔盐和葱白,用艾炷灸。

13.崩漏:灸小腹横纹当脐空直下和三阴交;或灸交仪(在内踝上五寸)。

14.疔疮:灸掌后横纹后五指,男左女右。

艾灸作为一种历史悠久、方法多样的中医外治疗法,凝聚了古人的智慧与经验。上文所介绍的多种灸法及针对不同疾病的配穴方案,可供大家学习和参考。但需要注意,艾灸操作需谨慎,建议在专业指导下进行,结合个人体质和具体情况灵活运用,才能更好地发挥其温通调理、防病保健的作用。