在河南焦作这片底蕴深厚的土地上,不仅孕育了灿烂的黄河文明,更诞生了许多影响中国历史的文化名人。其中,魏晋时期的著名哲学家、文学家,“竹林七贤”之一的向秀,便是其中之一。

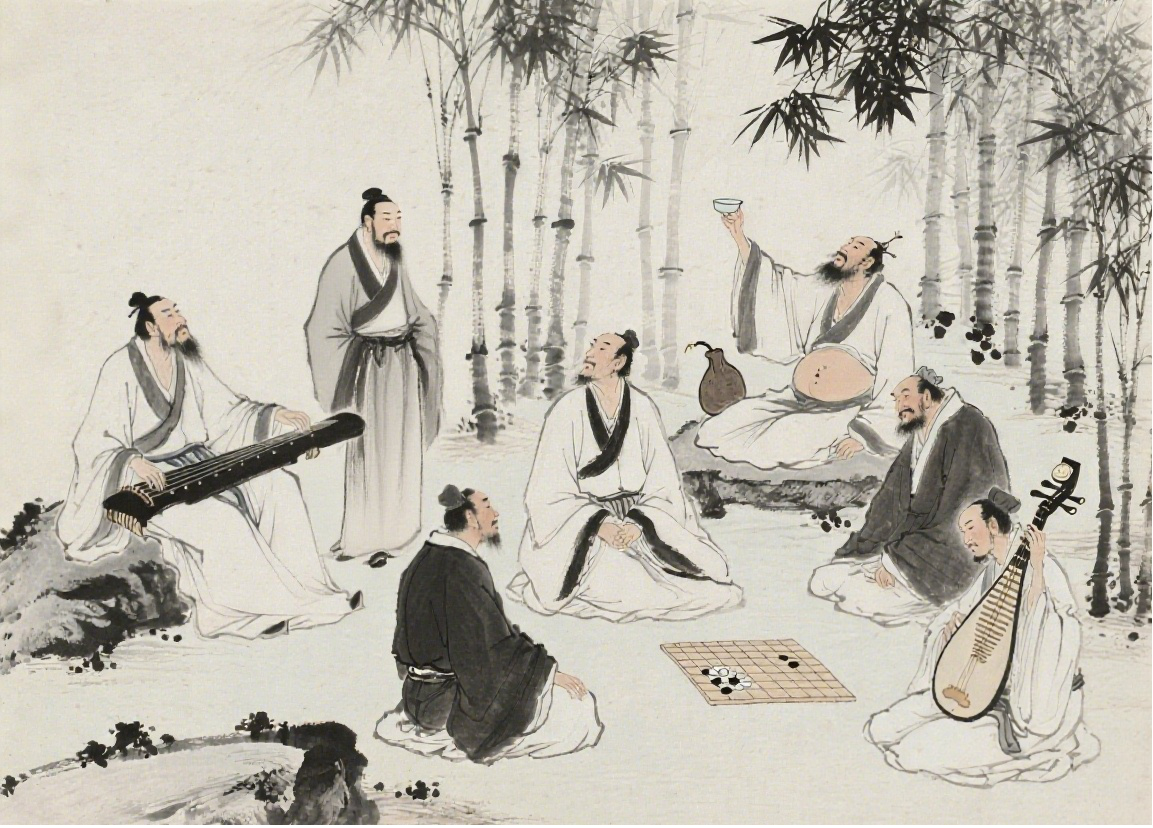

向秀,字子期,约生于公元227年,河内郡怀县(今河南焦作武陟县)人。他自幼聪慧好学,博览群书,尤精老庄之学。焦作地处中原腹地,自古文风鼎盛,这样的地域文化氛围为向秀的成长提供了丰厚的土壤。他与山涛、嵇康等贤士交游,因常聚于山阳竹林之下饮酒清谈、纵情山水,而被后人尊称为“竹林七贤”。这一群体不仅代表了魏晋风度的巅峰,更成为中国知识分子精神自由与人格独立的象征。

向秀在哲学史上具有重要地位,其最突出的贡献在于对《庄子》的注解读解。他所著《庄子注》开创了玄学新风,系统阐释了“万物自生自化”之理,强调顺应自然、超越物我的精神境界。尽管后世郭象在其基础上进行了扩展,但向秀的首创之功不可磨灭。唐代学者甚至称赞“向秀注《庄》,妙析奇致,大畅玄风”,可见其学术影响之深远。他不仅是魏晋玄学发展中的关键人物,更是庄学思想传承中不可或缺的一环。

图片由AI生成

而向秀的人生轨迹与时代动荡紧密相连。向秀早年淡于仕途,有隐居之志,他与嵇康情谊深厚,常共锻于柳下,论道于竹间。然而嵇康遭司马氏迫害而死,向秀为避祸计 ,不得已顺应朝廷威逼拉拢而出仕,被迫赴洛阳应郡举,但“在朝不任职,容迹而已”,选择了只做官不做事,消极无为。嵇康、吕安亡故之后,向秀在途经旧日居所时曾写下感人至深的《思旧赋》。这篇赋文仅百余字,却以“瞻旷野之萧条兮,息余驾乎城隅”等句,道尽了物是人非的哀恸与知识分子在乱世中的无奈,成为魏晋文学中悼亡怀旧的绝唱。

回望向秀的一生,他从焦作的沃土走向竹林,从清谈的雅士成为注庄的哲人,最终在历史的波涛中留下了属于自己的印记。今天,在焦作的云台山麓、竹林遗址,人们依然能感受到那份超越时代的精神气息。向秀与其友人的故事,不仅是焦作的文化骄傲,更是中华文明中关于自由、友谊与思想追求的历史文化篇章之一。

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!