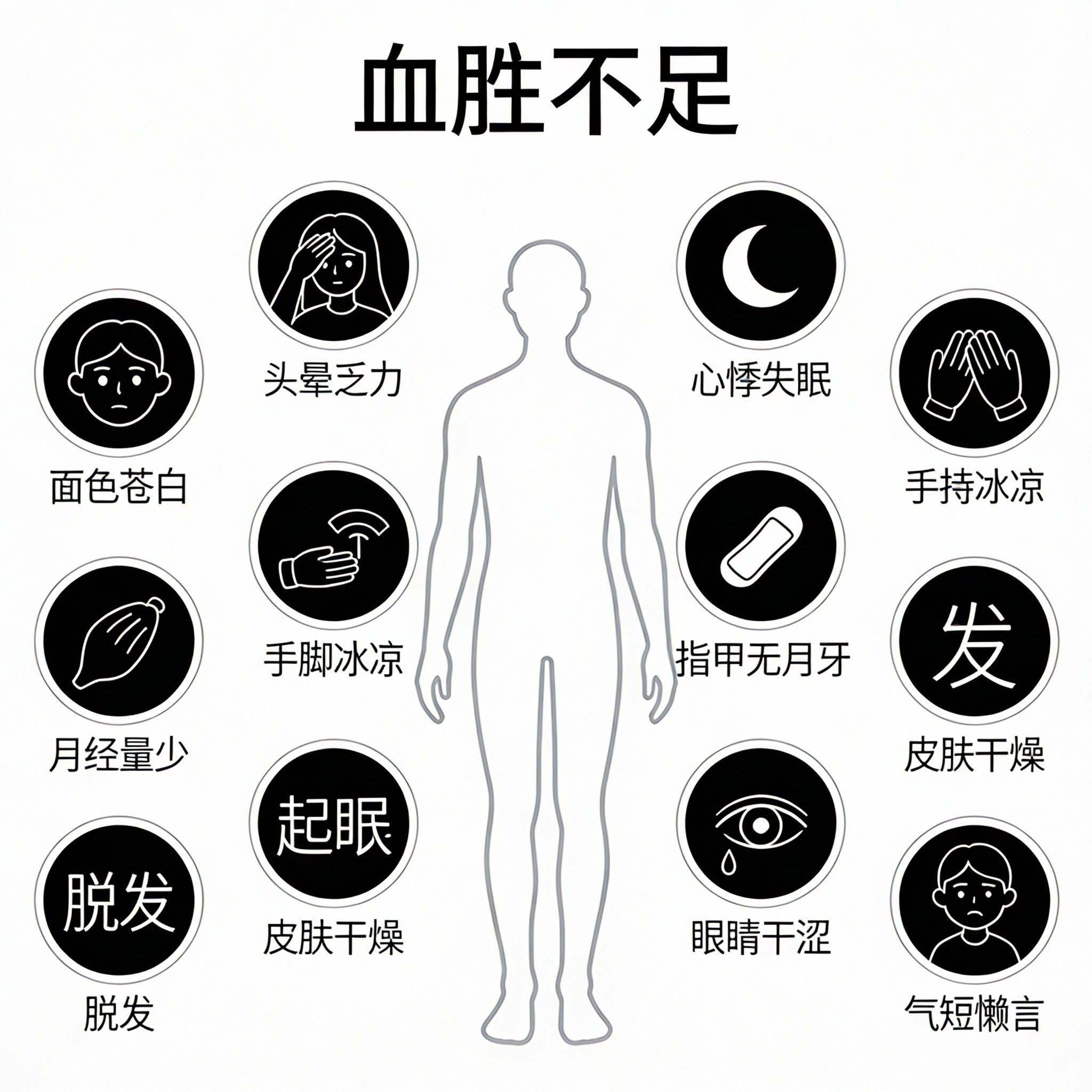

不规律的饮食习惯,容易使我们机体出现乏力倦怠、面色苍白、头晕目眩等气血不足的情况。中医认为气血是人体内的精气和血液的统称,是人体脏腑、经络等一切组织器官进行生理活动的物质基础,气血足,则机体健康充满活力,气血不足就容易滋生百病。

机体中的气和血之间又具有哪些关系呢?今天就让我们从中医的角度一起了解一下气血的关系以及其功效作用。

气为血之帅,血为气之母。

气为血之帅,也就是说气是血的统帅,气对人体有推动调控作用、温煦凉润作用、防御作用、固摄作用及中介作用,在功能上主要指气能行血、气能生血、气能摄血。

气能行血。《血证论·阴阳水火气血论》说:“运血者,即为气。”气旺盛,则血液运行舒畅,气弱,则无力推动血的运行。

气能生血。血液的化生需要气作为动力,《灵枢·邪客篇》记载:“营气者,泌其津液、注之于脉、化以为血。”气盛则化生血的功能自强,气虚则化生血的功能自弱,由此可以看出气血的关系相辅相成。

气能摄血。气能摄血即气对血的统摄作用。气的固摄作用使血液正常循行于脉管之中而不逸于脉外。《血证论·脏腑病机论》记载“人身之生,总之以气统血”,“血之运行上下,全赖乎脾”。

气属阳而动,必须附着于血才能行于脉中而不散。同时,血还能养气,气存在于血中,血载气的同时还能够为气提供充分的物质基础。

什么原因容易导致气虚、血虚?

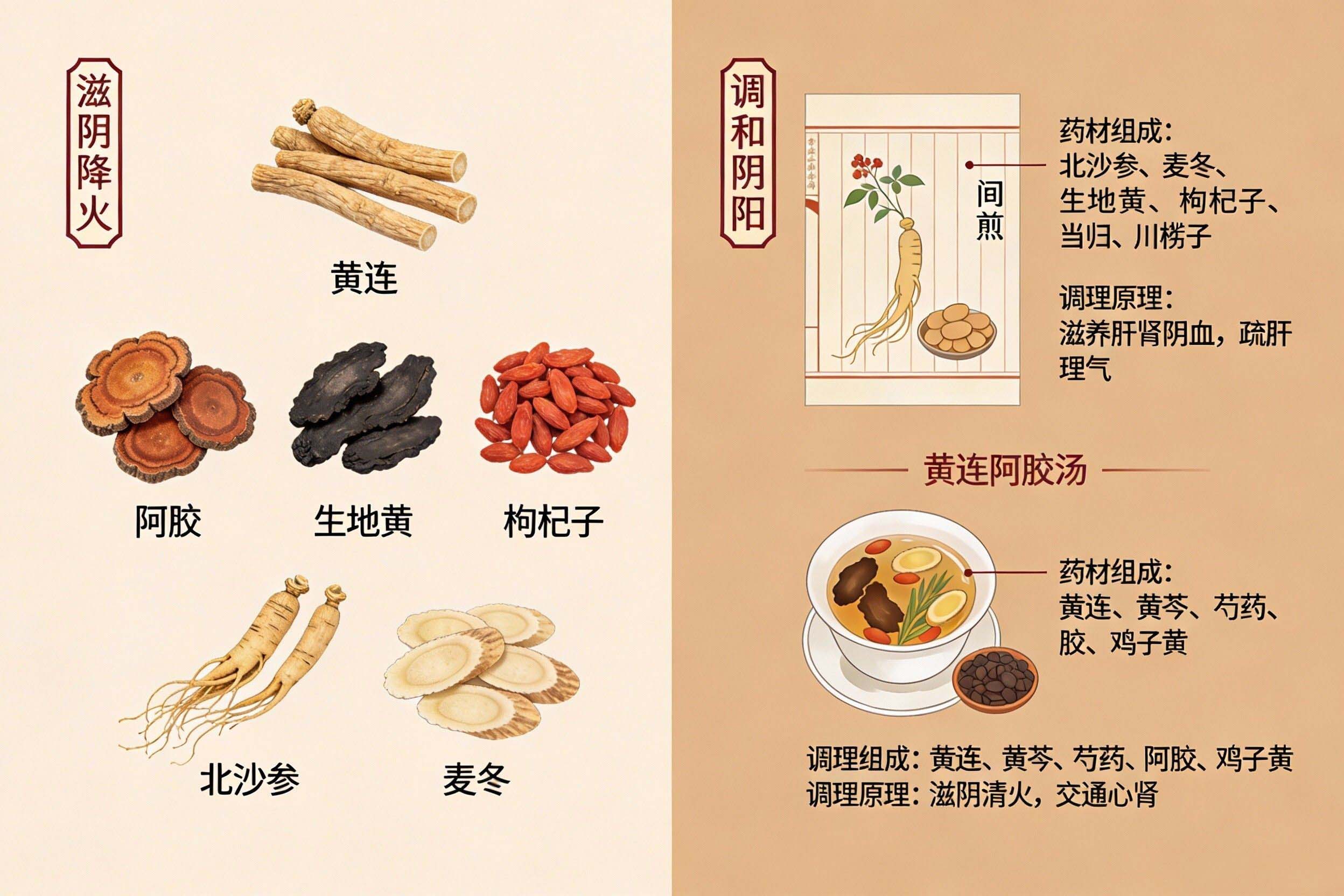

导致气虚的原因注意有两个方面,一是先天禀赋不足,指的是天生体质较弱,还有就是气的消耗过大,比如,日常过于劳累、不注意休息等。对于气虚的患者日常可以多吃一些补气佳品,比如:黄芪汤、党参粥等。

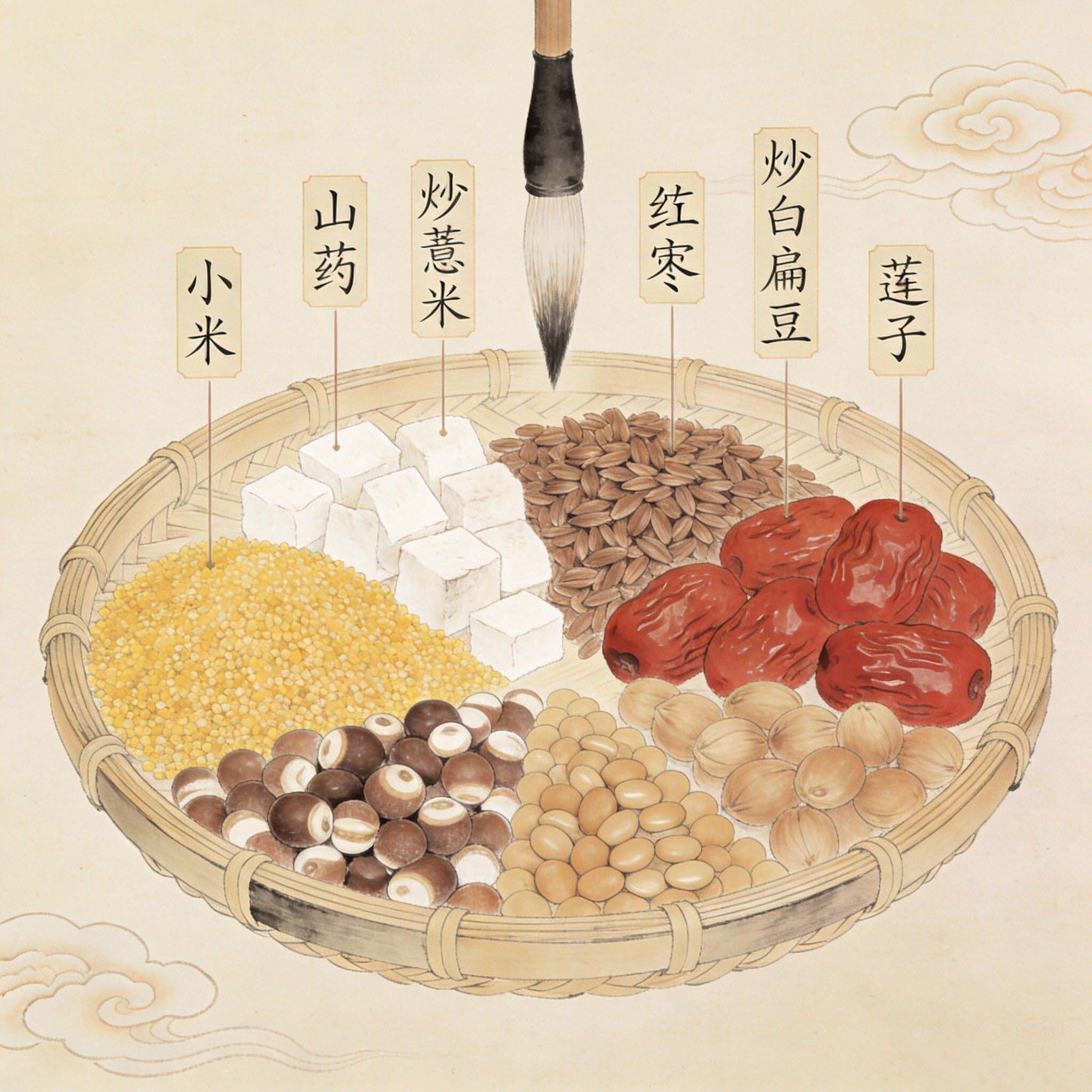

血虚通常是大病初愈、失血过多,或日常饮食不节导致的,对于血虚的患者平时我们在饮食要注意规律饮食,不建议暴饮暴食,同时日常也可以多吃一些补益气血的食物,帮帮助补充气血、增强机体素质。